ГЛАВА 6

ВОЙНА

Как-то в один момент жизнь круто изменила свое направление. Резко разделилась на две части, и одна из них – вчерашняя, довоенная, и все, что было до этого, остановилось и, откатившись назад, в прошлое, стало незначительным, мелким перед тем неуловимым, но настойчиво давящим своей неизвестностью, грозным военным завтрашним. Вместе с этим все мечты, надежды, восторги, искусство как бы сжались в комок и теперь уже все зависело не от тебя самого, а от силы того мощного, неодолимого потока, в котором понеслось всё и вся.

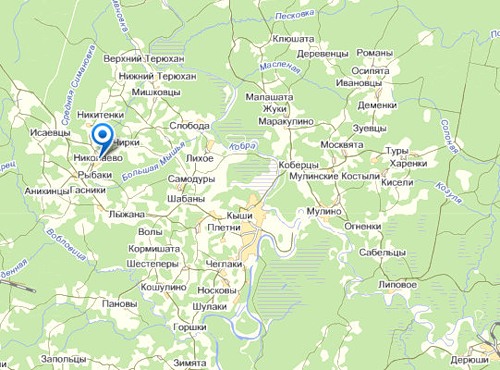

Занятия прекратились. Несколько дней потребовалось на то, чтобы расформировать училище. Наши здания заняли под госпиталь. Учащихся разбросало сразу. Одни были мобилизованы, другие ждали призыва в армию, третьих направили на педагогическую работу. Я был направлен в село Николаево Нагорского района, где стал преподавателем рисования, черчения, арифметики, русского языка и литературного чтения. Все это совершилось так быстро, что маме и брату я смог написать только с места работы.

В ожидании мобилизации я не мог отлучиться из Николаева, чтобы навестить мать. Для меня, как и для всех педагогов, оставшихся при школе, ни о каких отпусках не могло быть и речи: в месяцы школьных каникул работа заключалась «в агитации и пропаганде».

Село Николаево было окружено большим количеством малых деревень. Каждый учитель был прикреплен к одной или нескольким. Кто из педагогов был помоложе, тем деревни достались дальние, отстоявшие в 30 километрах. Мы сами регулировали свои выходы на деревню в зависимости от публиковавшихся в печати информации и сводок Информбюро.

Я нарисовал большую карту европейской части СССР, где каждый день, согласно сводкам, фиксировал положение на фронтах. С этой, очень наглядной, картой, с кипой газет я ходил из одной деревни в другую. В какой-нибудь хате или в правлении колхоза всегда набивалось много народа – всё женщины, дети и старики. Я развешивал карту, беседовал с крестьянами. Навсегда запомнились лица этих людей – озабоченные, тревожные, растерянные.

В это трудное время я почитал обязательным выработать в себе привычку рисовать в любых условиях, пользоваться любой мало-мальской возможностью. Поначалу надо было преодолеть в себе некую робость. Но эти люди, хоть и жили в страшной глуши, естественно воспринимали мое желание рисовать.

c/ Николаево. Нагорский район. Кировская область.

Так подошел новый учебный год. Широкий диапазон моей преподавательской работы – от арифметики до литературного чтения – объяснялся отсутствием педагогов. Рисование я вел с четвертого по седьмой, черчение – вплоть до 9-го класса.

Когда я, педагог, а по сути дела совсем мальчишка, вошел в 9-й класс, там царил невообразимый хаос. Ученики будто не заметили моего прихода. Бросилось в глаза, что в классе немало великовозрастных, высоких, здоровых парней. Старшему из них, как оказа-лось, было 25 лет. Я стоял молча перед учительским столом, ожидая порядка и внимательно разглядывая аудиторию. Прошло минут десять такого «противостояния», и я победил: наступила тишина. Поприветствовал своих учеников, кое-как провел урок. Когда прозвенел звонок, обратился к самому старшему, который, как я понял, держал в узде весь класс:

— Хочу с тобой поговорить.

Он остался. Я спросил, откуда он, кого здесь знает и не может ли помочь мне в выпуске стенной газеты. Поначалу беседа не клеилась, но вдруг оказалось, что он – самый близкий друг одного из педагогов, с которым я успел подружиться за лето, живя в этом селе, но которого совсем недавно взяли в армию. Это решило проблему. Парень сказал:

— Они (школьники) будут у меня по ниточке ходить. Кто рисует, я найду.

Назавтра пятеро «художников» стояли передо мной. Мы выпустили несколько трехметровых стенгазет. Они собирали толпы ребятишек.

С началом учебного года стало слякотно: зачастили дожди. В воскресенье мы, учителя, расходились по своим деревням, не взирая на погоду. Небольшим удовольствием было по непролазной грязи в течение нескольких часов добираться до своих слушателей, а потом ночью так же возвращаться. Я испытывал страх: боялся волков. Легче стало, когда выпал снег и можно было встать на лыжи. За час я легко добирался в самый дальний угол своих «владений». Нередко оставался в каком-нибудь доме до утра. Иногда меня просили нарисовать с фотокарточек ушедших на фронт сыновей. Но я повернул дело так, что, мол, я другой художник, не такой специальности, чтобы перерисовывать. Я рисую только с натуры. И предлагал свои услуги, с тем чтобы эти натурные рисунки можно послать в конверте на фронт. На это соглашались многие. И я был рад: рисование с фотографий почитал для себя кощунством. Мне платили добрым словом, хлебом и молоком. Голод сжимал в свои тиски все сильнее…

Третьего мая сорок второго года я получил повестку. Предписано было явиться в Нагорский военкомат. Там, среди толпившихся новобранцев, встретил немало знакомых из поселка № 4. Одного из них спросил, не приехал ли с ними мой брат. Оказалось, что ему дали отсрочку по болезни: у него обнаружили туберкулез. Перед уходом в армию я так и не увиделся со своими.

Подобную повестку получил Илья Богдеско 3 мая 1942 года

Грузовики стояли наготове. Раздалась команда «По машинам!», и пестрая толпа вчерашних «врагов народа», небритых, одетых во что попало, утомленных и мрачно настроенных людей, молча расселась по кузовам.

Часа через три мы уже были на распредпункте города С. Там гудела тысячная толпа завтрашних красноармейцев. Несколько часов томительного ожидания своей участи, и уже к ночи нас, около сотни человек, привезли в летний военный лагерь, располагавшийся в лесу за рекой. Далее все стало происходить с необычайной быстротой.

Прежде всего, всех постригли наголо. Отправили в баню. Выдали обмундирование. И уже в новом качестве, далеко за полночь, сделав перекличку, разместили по палаткам, дали отбой.

Я рухнул в постель, но, кажется, через минуту раздался истошный крик:

— Па-а-адъем! – все враз вскочили. Я не понимал, где я и что со мной.

— А ты чего глаза вылупил? Подъем! Ишь разнежился, маменькин сынок!

Было шесть утра.

В этот первый армейский день нас выстраивали, выравнивали, придирчиво осматривали обмундирование, приучали к военной дисциплине, отучали от дурных гражданских привычек, учили маршировать, отдавать честь, четко выполнять команды, подметать территорию, белить бордюры, «вылизывать» интерьеры палаток, стелить постели.

Наконец, замполит перед строем провел политинформацию. Сообщив, что завтра состоится принятие присяги, прочитал ее текст. Объяснил порядок проведения предстоящего торжества.

После политфинформации совсем молоденький лейтенант, командир роты, обращаясь к новобранцам, спросил:

— Художники есть?

Строй молчал.

— Художники, спрашиваю, среди вас есть?

— Есть, — я, как школьник, поднял ладошку.

— Ну, чё ж ты, забыл что ли? Шаг вперед! В распоряжение старшины!

Старшина, стоявший тут же здоровенный «двухметроворостый» детина, повел меня в каптерку, вручил несколько плакатов:

— К завтрашнему утру, сынок, на обратной стороне нарисуй боевой листок. Не успеешь – накажем. Успеешь – получишь благодарность. Иди к замполиту.

Наутро «Боевой листок» уже висел на фанерном щите на площадке перед ротой.

На принятии присяги присутствовал командир батальона. Он обошел расположение роты, придирчиво все осмотрел. Подошел к щиту с «Боевым листком»:

— О, да у вас есть художник! Пришлите его завтра в штаб батальона.

Когда на следующий день в штаб батальона прибыло полковое начальство, поступило распоряжение откомандировать меня на пару дней в штаб полка, который располагался в городе.

Когда я туда прибыл, меня провели в один из кабинетов, где работал, склонившись над бумагами, пожилой сержант. Меня усадили за свободный стол. Появился младший сержант Целищев. Он понравился своей интеллигентностью, деловитостью, добрым характером. Этот, сугубо гражданский, человек сказал мне:

— Юноша, пойдешь в библиотеку на первый этаж. Посмотришь журналы. Что-нибудь перерисуешь вот сюда. Напишешь заголовок: «План боевой и политической подготовки». А сделаешь – скажи Куварзину, – он указал на сержанта, — он меня найдет.

В библиотеку я не пошел. «От себя» нарисовал красноармейца, бросающего гранату, вывел заголовок.

— Ну, что, готово? – спросил Куварзин.

— Вроде готово.

Появился младший лейтенант:

— Ну, что, цыганенок? Что ж, прилично. Куварзин, пиши приказ: откомандировать такого-то — как твоя фамилия? – в распоряжение штаба полка.

Так в течение трех дней я сделал «головокружительную» карьеру от рядового до чертежника штаба полка.

Для работы мне отвели комнатку с единственным окном в одном из домов военного городка. Формально я был зачислен в роту, куда не обязан был являться.

Первым делом я написал матери длинное письмо.

Не прошло и недели на новом месте, как вдруг я встретил красноармейца, в котором узнал одного из моих знакомых по поселку № 4. Он сообщил, что мой брат Иван скончался на Красной речке…

Потом пришло письмо от мамы.

Оказалось, что среди тех, кого в первые числа мая мобилизовали на Красной речке, был и кассир этого леспромхоза. Мой брат, работавший к тому времени бухгалтером, вынужден был совмещать его обязанности. Тут подошло время ехать в Нагорск за зарплатой для рабочих. Когда он возвращался, пересекал речку по уже вовсю таявшему льду, лошадь внезапно провалилась в воду почти у самого берега. Брат с трудом ее выпряг, но вымочил валенки. Делать было нечего. Он вскочил на лошадь, галопом промчался оставшиеся пять километров. Сообщил о случившемся, собрал людей и помчался обратно: в суматохе забыл в санях сумку с деньгами. К вечеру Ваня слег с воспалением легких. На четвертых день, 12 мая, его не стало.

Моя мать осталась на поселке одна со своим горем.

Мое новое начальство с большим сочувствием отнеслось к моему несчастью.

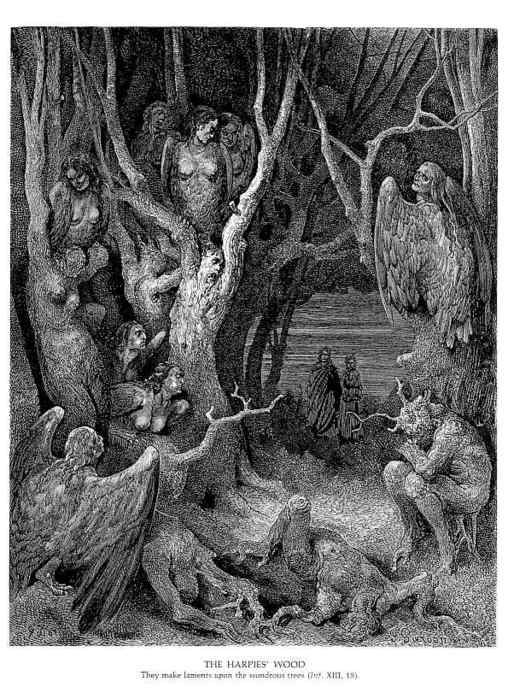

Между тем я осваивал свои обязанности. Поначалу они показались мне сложными. Я впервые сталкивался с изготовлением карт, с топографией, условными знаками, а также с обозначениями хода боевых действий, военной обстановки по всем правилам военной науки. Здесь ошибки исключались, требовалась внимательность. Прежде чем сдать работу, нужно было десять раз проверить, а нередко и проконсультироваться у специалистов. Но через несколько месяцев я уже довольно проворно стал справляться с любым из этих заданий. Когда случались штабные учения на уровне полка или дивизии, то здесь я крутился, как белка в колесе. Одно срочное задание следовало за другим, еще более срочным. Бессонные ночи, суетные дни. Впрочем, утешало то, что я чувствовал себя необходимым, нужным работником. К тому же научился выполнять подобные поручения быстро, в срок, аккуратно. От начальника штаба дивизии мне вручили сто рублей премии, на которые я купил «Ад» Данте, ставший моей армейской настольной книгой, шесть песен из которой до сих пор знаю наизусть.

Данте. «Бажественная комедия — Ад». Иллюстрация Гюстава Доре.

Между штабными учениями находилась для меня всякая другая работа – исполне-ние плакатов на больших листах и на планшетах поменьше, ежемесячное оформление «Планов боевой и политической подготовки» полка, различных надписей, афиш, табличек и т.д. и т.п. Всего не перечесть.

И все же даже при таком жестком расписании я находил время для рисования с натуры, пользуясь любым минутным окошком. За полгода у меня набралась целая папка За-рисовок. Мечтал показать их своим учителям, которые хоть и находились недалеко, но – увы! – были недоступны.

Три раза повезло: меня командировали в Киров с пакетами для штаба дивизии. Выполнив поручение, я тотчас мчался к Фаине Анатольевне Шпак, которая, как я говорил, когда-то преподавала у нас в училище историю искусств. Она приняла живейшее участие в моей судьбе.

В моих рисунках находили достоинства. Эти работы демонстрировали на двух областных выставках изобразительного искусства. Целищев меня поздравил и стал поощрять мои занятия рисованием, выписав постоянный пропуск-увольнительную. Однако я не злоупотреблял добротой своего военного начальства и, кажется, ни разу не подвел. Словом, первое участие на профессиональной выставке меня вдохновило. Сделал и две политические карикатуры для окружной газеты «Красный воин», которые были напечатаны.

В начале 1943 года, когда я третий раз был командирован в Киров, Фаина Анатольевна предложила показать мои рисунки П.И. Ивановскому, эвакуированному из Ленинграда преподавателю Академии художеств.

Было поздно. Его мастерская находилась в полуподвальном помещении, была довольно сырая, хотя Петр Иванович болел туберкулезом легких. Он сначала напоил нас чаем, потом сказал:

— Ну, разворачивай свою папку.

Я развязал тесемки. Он, не говоря ни слова, стал быстро перебирать листочки с моими нехитрыми рисунками. Я приготовился к худшему. Но вдруг он вынул один набросок, посмотрел на меня:

— Ты помнишь, как ты это рисовал?

— Хорошо помню.

— Если ты будешь вот так рисовать, то поступишь в Академию художеств.

Я потерял дар речи. У меня и в мыслях не было поступать куда-либо, тем более в Академию художеств. (Это было где-то в заоблачной выси, недостижимое, невозможное.)

— Давай договоримся: где бы ты ни был, рисуй по возможности больше и присылай мне свои рисунки. Кончится война, начнутся занятия в институте. Я покажу твои работы. Думаю, это сможет тебе помочь поступить. Во всяком случае, будут знать, а это уже немало.

Я обещал.

Мама писала тревожные письма. Ей предлагали уехать из поселка: закончились десять лет высылки. Однажды в минуту откровения я рассказал майору М. и лейтенанту Целищеву историю нашей семьи. Она их искренне тронула.

— Мы подумаем, что можно сделать для вас, что будет в наших силах…

Прошло немного времени. Меня вызвали в штаб к майору М. Там я застал и лейтенанта Целищева:

— Твоя мама согласилась бы работать посудомойкой в красноармейской столовой? Мы думали сделать ее поваром, но мест свободных нет.

— Мама согласится. Она валила деревья, корчевала пни в сорокаградусный мороз.

— Напиши ей, пусть приезжает. Сними в городе комнату. Но об этом никто не должен знать.

Я написал маме письмо. Она приехала. Мало будет сказать, что мама работала добросовестно. У нее всегда все кипело в руках. Тут нелишне будет упомянуть, что в полку работало много вольнонаемных, в том числе в красноармейской столовой, хотя это был нелегкий кусок хлеба. Мама показала себя с лучшей стороны. Впоследствии она стала по-варом.

Несмотря на то, что я был рядом, виделись мы довольно редко. Едва ли какой-нибудь час в неделю я мог вырвать, чтобы повидаться. А в столовую к ней категорически отказался ходить, желая избежать ненужных разговоров. Ее я также попросил, чтобы не распространялась относительно своего сына, служившего рядом. Так что в полку об этом знало только мое непосредственное начальство.

В этой крепости в июне 1944 году был расположен полк, в котором служил Илюша Богдеско

В июне 1944 года дивизия дислоцировалась в городе Бобруйск. Наши войска освобождали Белоруссию. Полк расположился в крепости. Моя работа в штабе прекратилась. Меня перевели в клуб. Здесь выполнял большие щиты с плакатами, наглядные пособия, портреты военачальников и все, что требовала от художника обстановка. Начальник клуба лейтенант Свирин разрешал мне в свободное время ходить на зарисовки. Почему-то именно в эти часы я попадался на глаза заместителю командира полка по политчасти майору Лемешко. Он вызвал начальника клуба:

— Что это, лейтенант, у тебя художник не работает, а только ходит с альбомчиком?

— Товарищ майор, он выполняет все мои задания в срок.

— Значит, ты его мало загружаешь. Что у вас там, делать нечего?

— Работы полно. Но он все делает быстро и хорошо.

— Работы полно, а он, я вижу, все время гуляет с альбомчиком. Составляйте такой план работы, чтобы загрузить его до предела. План я завизирую. Выполнит – пусть гуляет. Не выполнит – в первую очередь Вас накажу, товарищ лейтенант. И его посажу на гауптвахту. Вам ясно?

— Ясно, товарищ майор.

— Выполняйте.

Лейтенант Свирин, придя в расстроенных чувствах, передал разговор с майором.

— Что будем делать, сержант?

— Составляете план, раз начальство приказало.

Хотя лейтенант Свирин относился ко мне наилучшим образом, все же план его привел меня в замешательство. Я сказал:

— Боюсь, лейтенант, что нам с Вами несдобровать. Такое количество работ не выполнит и дюжина художников.

— Нельзя иначе. Он же мне сам дает разнарядку.

— Хорошо, я попробую. Мне нужны щиты.

— Щиты – вот они.

Лейтенант Свирин, добрая душа, понимал, что задание слишком сурово. Однако я ему сказал, что у каждого из нас – свои обязанности. И не дай Бог, если кто увидит, что он подносит щиты или разводит колера.

— Вы не беспокойтесь, я все успею в срок, — успокаивал я его.

Приказание майора задело мое самолюбие. За несколько лет службы я ни разу не дал повода к возмущению, недовольству. Часто работал ночи напролет, выгадывая для себя немногие часы, которые мог отдать зарисовкам, чтобы хотя бы немного поддержать в себе тлеющий огонек искусства. Но где ему было это понять.

За два дня до назначенного срока все было готово. Лейтенант выписал мне уволь-нительную:

— Иди, рисуй.

Таких планов было два. Оба сохранились в моем архиве.

Первый план: за 18 дней, с 19 октября по 5 ноября 1944 г., надо было сделать:

1.16 цветных панно

2.8 портретов

3.2 герба

4.4 барельефных звезды

5.4 изречения «наших предков»

6.Написать и художественно оформить два Гимна Советского Союза

7.2 текста военной присяги

8.15 выдержек из уставов и наставлений

9.10 плакатов

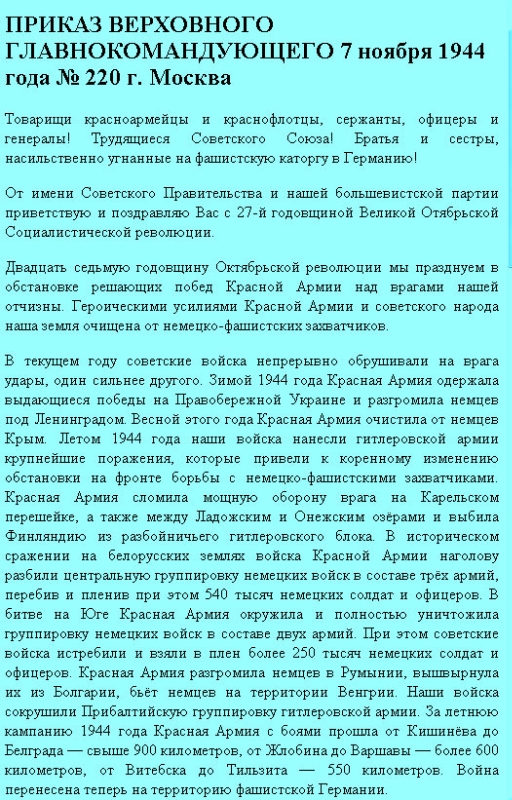

Второй план: с 12 по 22 ноября 1944 г.:

1.6 выдержек из уставов и наставлений

2.3 портрета Сталина

3.3 портрета — Щербакова, Ворошилова и Жукова

4.2 больших лозунга для офицерской комнаты из Приказа Сталина №220

5.4 лозунга и выдержки

6.1 текст военной присяги

7.Написать и художественно оформить Приказ Сталина №220

8.1 портрет Ленина

9.Смонтировать портреты великих предков и героев Гражданской войны

Приказ №220 Верховного Главнокомандующего.. (есть упоминание Кишинева)

Когда майор Лемешко увидел, что и этот план выполнен, он отступился от меня.

Но такие, как майор Лемешко, мне попадались редко: в армии мне везло на хороших людей.

Примерно в это время про меня вспомнил полковник Федоров. Поступил приказ откомандировать меня в штаб дивизии. С тех пор и до самой демобилизации я был в его непосредственном подчинении. Меня все в нем восхищало: его подтянутость и высокий рост, правильные черты лица и спокойный тон разговора, интеллигентность (такое редкое качество в наши времена!) и широкий круг знаний, скромность и доброта. Он разбирался в музыке и в искусстве, был хорошо воспитан. Вместе с тем, у него, сугубо военного человека, не было и следа начальственной спеси.

До войны он служил на Дальнем Востоке. А в первые месяцы Великой Отечест-венной он, уже в чине генерала, со своей дивизией попал в окружение, из которого, с большими потерями, все же выбрался, но был разжалован и, в звании полковника, стал начальником штаба запасной стрелковой дивизии. Я об этом рассказываю со слов моих коллег по работе в штабе дивизии.

По долгу службы мне приходилось заходить к нему в кабинет. Он всегда был при-ветлив. Однажды он стал расспрашивать о моих родителях — кто они, чем занимаются, где они сейчас. Невеселая история семьи его потрясла. В конце беседы он сказал:

— Я слышал, Вы рисуете. Можно взглянуть на Ваши работы?

Я принес папку с зарисовками. Он их внимательно посмотрел:

— Вам надо учиться. Я хотел бы Вам помочь. Ничего не обещаю, но, может быть, при удобном случае, мне удастся замолвить о Вас слово командующему округом, чтобы вас демобилизовали сразу после окончания войны. Ведь скоро, наверное, надо ехать на экзамены? Вы можете приносить мне свои рисунки, чтобы разговор с командующим был наглядным и убедительным.

Я, конечно, согласился. Таким образом, часть своих работ я продолжал посылать П.И. Ивановскому, другую приносил полковнику Федорову.

И тот, и другой свое слово сдержали. Когда я поступал в Институт им. Репина, там меня знали заочно. А полковнику все же удалось замолвить обо мне слово командующе-му. Вот как это было.

Наступила весна, а с ней – надежда на скорую победу.

Между тем, в Минске назревали штабные учения Белорусского военного округа. За неделю до их начала полковник Федоров, видимо, памятуя об ушедших в прошлое штабных учениях в городе С., когда он щедро вознаградил меня денежной премией, объявил о своем намерении взять меня с собой. Он объяснил мои обязанности: наносить на карту, согласно донесений, боевую обстановку:

— У Вас это хорошо получается.

Белоруссия была освобождена 3 июля 1944 года. Минск лежал в руинах. В Доме офицеров, одном из немногих сохранившихся домов, расположился штаб дивизии. Когда офицеры стали заполнять небольшую комнату с длинным столом посередине и двумя ря-дами стульев, там двое солдат еще вставляли стекла.

Когда они ушли, на столе появилась подробная карта местности. Офицеры тут же склонились над ней. Чтобы рассеять заметное среди них недоверие ко мне, полковник Федоров представил меня как своего помощника.

Вскоре пошли донесения. С каждым их появлением я приглашал участников уче-ния дать мне возможность нанести обстановку. Дело пошло. Потом ко мне привыкли. Расступались.

Учение длилось четверо суток. В обстановке суеты, споров и в облаках табачного дыма. В течение этого времени, не смыкая глаз, я лихорадочно работал. Когда мне сказа-ли, что я могу пойти отдыхать, у меня достало сил только выйти в коридор, где тут же свалился на стоявшую кушетку, проспав 12 часов подряд…

Это была «лебединая песнь» моей штабной работы.

В Бобруйск вернулись через несколько дней, которые полковник провел в штабе округа. Я стеснялся спросить его насчет «замолвить словечко» командующему. Можно представить мою радость, когда вскоре он сам мне сказал, что у них состоялся разговор и что, если я сдам вступительные экзамены, меня тотчас демобилизуют.

9 мая меня разбудил грохот выстрелов и радостные крики: Победа! Люди плакали от счастья, обнимались, невзирая на чины. Город грохотал от пальбы, возгласов и криков.

Вместе с младшим лейтенантом Стариковым мы побежали в клуб, чтобы поздра-вить лейтенанта Свирина, но он бежал уже нам навстречу с распростертыми объятьями.

Мы двинулись в город, чтобы поздравить нашего общего друга лейтенанта Дули-кова, жившего на квартире. Он спал. Мы его растормошили: — Победа!

Наконец, накрыли на стол. Пока жена Сергея готовила яичницу, он достал из сер-ванта шкалик водки, разлил по рюмкам:

— За Победу, ребята!

Лейтенант залпом выпил и… остолбенел: в рюмке был бензин… На счастье у них дома оказалось молоко, и мы, неуспевшие выпить, принялись приводить его в чувство.

Но это неприятный эпизод не омрачил праздника.

Потом мы пошли на квартиру, где жила мама.

9 мая …года (Фото Е. Смирновой)

Вскоре у меня состоялся разговор с полковником Федоровым.

— Я понимаю, — сказал он, — что Вам теперь надо готовиться в институт. Мы получи-ли из Академии художеств ходатайство, чтоб дать вам отпуск для сдачи экзаменов. Но у меня есть к Вам просьба: надо расписать садик для детей офицеров. Как вы на это смотри-те?

— Я никогда не занимался такой работой.

— Уверен, Вы справитесь.

И я приступил к работе.

Пришло письмо от П.И. Ивановского. Привожу его полностью:

I-VII.45

«Дорогой Илюша!

Я уже сообщал Вам, что выслал на имя начальника части «бумажку» от Академии. Копию этой «бумаженции» послал Вам. Действуйте! Принимайте самые решительные шаги. Если нужны будут какие-нибудь дополнительные ходатайства от Академии – пи-шите, пришлю.

Об экзаменах не беспокойтесь.

Если у Вас нет среднего образования – не страшно: это все уладим.

О рисунке толковать нечего. Ваши рисунки произвели в Академии (в дирекции и среди моих учеников) хорошее впечатление. А своим студенткам-девушкам я угрожаю, что все, как оптом, так и в розницу, влюбятся в Вас! Ну и пусть их влюбляются! Только Вы, дорогой, не теряйте голову. Разумеется, не следует оставаться аскетом, но нельзя брать на себя преждевременно груз семейных забот. Для искусства нужна вся жизнь без остатка. А если бы было и две жизни, то и две мало. К сожалению, в молодости мы бес-печно транжирим время. И, оглянувшись назад, — увы! — приходим к досадному выводу, что мало сделано.

Я верю в Ваше дарование, как и в то, что в недалеком будущем Вы будете топать по нашим длинным, полутемным, холодным, но милым сердцу коридорам.

Если Вам не дадут отпуска, то я постараюсь сделать еще один ход. Дело в том, что сейчас Академия составляет списки на вызов студентов, находящихся в армии. Полагаю, что договорюсь включить Вас в списки студентов подготовительных курсов. Было бы хорошо, если бы Вы прислали Ваши работы по живописи (масло и акварель). Насколько это реально, не знаю, т.к. я об этом в дирекции не говорил. На всякий случай, Вы вместе с работами пришлите заявление в приемную комиссию с просьбой допустить Вас к испытаниям. К заявлению приложите документы о возрасте и образовании. Если таковые трудно достать, пришлите только заявление. Укажите коротко, где учились и работали. Если найдется время и возможность, напишите несколько пейзажей и портретов маслом или акварелью (и даже клеевыми красками). Сделайте пару эскизов. Возьмите только тему, которую Вы наблюдали в жизни и которая волнует Вас. Не делайте эскизы «вообще», а постарайтесь прочувствовать наблюденное конкретное явление и найти ему живописно-пластическое выражение. Пусть это будет самый простой сюжет, главное в каждом произведении – это искреннее чувство и ясные (подлинно живописные) средства выражения. И не «сушите» эскиз. Пусть он будет и не доведен в деталях. Для эскиза это не надо. Думайте об общей идее и об исправном решении. Должны быть ясной мысль и общая концепция будущей картины.

Не плохо было бы, если бы Вы могли сфотографировать Ваши последние работы по росписи детского сада. Во всяком случае, и присылайте, и с собой привозите все, что можете прислать или привезти из Ваших работ.

Желаю успеха

Жму рукуП. Ивановский»

Еще в январе Петр Иванович писал, что после возвращения из эвакуации в Ленин-град наступила полоса бедствий, которые он переживал, да еще и сейчас переживает. Долго жил по временной прописке, так как Академия «прохлопала» с вызовом. Не имел даже рейсовой карточки. К тому же в декабре жену ограбили на трамвайной остановке, украли все карточки и документы. Тяжело заболела дочь. Несколько раньше он «тоже провалялся в постели с обычным для меня обострением процесса». По приезде в Ленинград застали разграбленную квартиру. Пропали книги и рукописи. В мастерской – такая же история. От целого периода жизни ничего не осталось. Приходится начинать жизнь заново, но года не те и сил меньше…

«Я очень часто вспоминаю Вас. И так хотелось бы мне видеть Вас за мольбертом – такого живого, искреннего и горячего в своей любви к искусству. Я уверен, что Вы будете хорошим и настоящим художником. А пока не теряйте времени и используйте всякую свободную от службы минуту на наблюдение и фиксирование жизни в любых формах и любыми средствами: от наброска с натуры до эскиза композиции. Сохраняйте обязательно свои работы. А что-нибудь подберите и пришлите мне бандеролью…» — это тоже из письма Петра Ивановича.

За месяц с лишним я все же сделал роспись по мотивам русских народных сказок. Понимая, что это работа проходящая и недолговечная, отнесся, как мог, добросовестно, работая дни и ночи.

Как бы то ни было, командование дивизии работу мою приняло с восторгом. На следующий день я постарался ее забыть: полковник Федоров предоставил мне десяти-дневный отпуск для подготовки к экзаменам в Академию художеств.

И вот подошло время ехать в Ленинград.

Накануне отъезда полковник пригласил меня к себе домой. На крыльце нас встре-тила его жена, прекрасная, как богиня.

Пока накрывали на стол, я стал рассматривать книги. Вижу – «Ад» Данте. Такое же издание, как у меня. Но как же я был удивлен, когда на форзаце увидел свою подпись. Я вспомнил, что недавно некий офицер попросил у меня эту книгу, обещая скоро вернуть. Конечно, он поступил дурно, подарив чужую книгу, но я был рад, что она у полковника. «Пусть это будет моим подарком», — подумал я и водрузил толстый том Данте на место.

Очень интересные воспоминания!