К ЧИТАТЕЛЮ

Не раз я приступал к этим записям-воспоминаниям, но неожиданно всплывали более важные дела, заставляя меня откладывать перо до лучших времен. А лучшие времена все не наступали.

И вот уже нависла старость, и надо спешить. Сил становится все меньше, незавершенных дел все больше. Если не сейчас, то уже никогда не смогу рассказать о путях, которыми шел, о крутых поворотах судьбы, о своем творческом пути, о встречах с интересными людьми. А рассказать хочется. С радостью и благодарностью хотелось вспомнить о тех из них, кто в трудную минуту оказывался рядом, стараясь в силу доброты человеческой поддержать, уберечь от неверного шага, вселить уверенность в своих силах, рассеять сомнения, которые всю жизнь преследовали меня.

В жизни моей, как, может быть, у многих других людей, горести и обиды, несчастья и радости перемежались, как в капризное лето пасмурные и солнечные дни. Но все же светлое ощущение радости от жизни, от природы, от красивых и добрых людей, от искусства, в которое страстно верил, затмевало все наносное, неприятное, тягостное, поды-мало над землей, звало куда-то в неведомую даль.

Говорить, тем более писать о себе, занятие неблагодарное. Но когда встречаешься с молодыми художниками, только начинающими свой путь в искусстве, угадывая их интерес к чужому опыту, хочется пойти им навстречу, помочь хотя бы в чем-нибудь малом, если нет возможности сделать больше. Надеюсь, что они, пытливые и любознательные, найдут здесь нечто для себя полезное. Пусть рассказанное прозвучит как искренняя исповедь, как желание предостеречь их от ошибок, которые совершил я по неопытности. Нет сомнений: они совершат собственные. Но это все-таки досадно: иные ошибки, просчеты, необдуманные нами поступки часто перекраивают ранее намеченные планы, нередко влияют самым решительным образом на самый ход жизни. Винить некого. Винить надо только себя. Надо с умом пользоваться бесценным даром – жизнью, которую Бог дал нам просто так, не требуя взамен ничего, кроме добра и любви.

Пишу это в надежде, что тому, кто держит мои записи в руках, хватит терпения их дочитать.

Глава 1

Ботушаны (*)

Первое, что помню особенно ярко: в знойный осенний день лежу на разгоряченной рыхлой земле в тени виноградного куста, стараясь одними губами отрывать сочные ягоды от низко свисающих кистей. Между широкими узорчатыми листьями винограда временами выстреливают жгучие, кинжально острые лучи застывшего в зените солнца, на миг ослепляя меня. Откуда-то из глубин поднебесья доносятся трели жаворонка, из моего земного окружения – непрекращающийся звон цикад. Мне девять с половиной лет. У меня ощущение безмятежного счастья.

Как от брошенного в воду камешка расходятся по поверхности земли круги. Именно с этого момента я начал ощущать свое присутствие на земле и жизнь вокруг меня. И первым замкнутым, может быть, самым радужным и безмятежным кругом было мое детство – те его годы, что я провел в родном селе Ботушаны.

с. Бутучены — к югу от Рыбницы, к северу от Кишинева

Оно укрылось от остального мира в глубокой долине Днестра, где-то на полпути между Рыбницей и Дубоссарами и ничем особенным не отличается от других сел Приднестровья. То же стремление поближе притиснуться к Днестру, те же каменные заборы, от которых веет седой древностью. Они образуют узкие, тесные извилистые улицы, ограждая каждый дом с огородом, фруктовыми деревьями, вьющимся над двором виноградом, скрывающим от любопытных глаз медленное течение крестьянской жизни. Одна из этих улиц, главная, идет, извиваясь, параллельно реке, разделяя село на две, почти равные половины.

В пору моего детства между Днестром и селом раскинулись сады, роскошное обрамление Ботушан. Они принадлежали жителям села. Участки были разделены каменными или деревянными заборами с вплетенной колючей проволокой, что, однако, не мешало нам, ребятишкам, лазить в чужие сады.

Потом, когда строилась Дубоссарская ГЭС, по всему Приднестровью до самой Каменки сады вырубили. Днестр, полноводный и мрачный, приблизился к селу.

Но даже это оперативное вмешательство не могло изменить размеренной, веками установившейся жизни села. Сколько оно существует, а это не менее трехсот лет, картины этой жизни повторялись.

2010. с. Бутучены.

С ранней весны и до конца лета, как только солнце зарумянит вершину правого берега, все население – уже в поле или в садах. Оставшиеся дома старики, да матери с грудными младенцами старались спрятаться от удушающей жары в тень или в прохладные комнаты. Только к вечеру, когда усталый люд возвращался с работ, начинал биться пульс уснувшей было деревни. Пыль, поднимаемая стадом коров и овец, телегами, грохочущими по каменистым улочкам, часами стоит в недвижном воздухе полупрозрачной или совсем непроглядной пеленой. К пыли, кажется, нельзя привыкнуть, но собиравшиеся у своих ворот крестьяне – и стар, и млад – будто ее не замечали: кто встречал свою корову, а кто выходил из простого любопытства. Но, в общем, все они напоминали зрителей в театре: внимательно наблюдали за тем, что в этом мареве, на естественной сцене улицы, двигалось, кричало, мычало, блеяло и разговаривало. Идущие мимо крестьяне с сапами, граблями, лопатами, с тощими сумками на плечах, с порожними кувшинами, поворачиваясь к зрителям, церемонно здоровались, приподымая над головой огрубевшими пальцами видавшие виды шляпы и кучмы. Сидевшие в «партере», стоявшие в «ложах» по ту сторону забора так же с достоинством и с поклоном отвечали им. Иные останавливались, подходили ближе, затевали беседу, интересуясь здоровьем, обменивались впечатлениями дня, обсуждали самые разные стороны нехитрой жизни или обсуждали поступки людей…

Осень вся была отдана сбору фруктов и винограда. И уже то тут, то там играли свадьбы. В каждом дворе делали свое вино. Журчали фиолетовые ручейки из-под давильных прессов. Каждый, от мала до велика, был навеселе, а в иных дворах шло разгульное веселье, до поздней ночи слышны были песни.

Из нашего села, откуда ни посмотришь в сторону Днестра, перед глазами встает его правый, высеченный берег. Там была таинственная Бессарабия.

Правый берег Днестра у с. Бутучены.

Тот берег, как шерстью, оброс густым, но мелким лесом, и сама масса его напоминал мне в детстве спящее крепким сном гигантское чудовище. Только весной или после обильных дождей, в том месте, где должен быть его живот, урчал, шумел водопад, с годами обнаживший скалы-пролысины. Мой отец говорил, и это я воспринимал всерьез, что ночами этот зверь встает, потягивается, и тогда с него сыплются огромные камни, с грохотом падая в реку.

Вдоль Днестра проходила граница. По извилистому, то галечному, то песчаному берегу, по тропинкам, протоптанным в садах, временами проходили строгие, молчаливые пограничники с винтовками за спиной. Для купания возле берега в нескольких местах было отгорожено столбиками с натянутой проволокой два-три загончика. Здесь в летние месяцы царили галдеж, крики и визги детей. Здесь женщины на дощатом помосте полоскали белье. На берегу иногда собирались группами крестьяне. Беседуя между собой, они смотрели на ту сторону Днестра в другой, запретный мир, где у иных жили родственники. На том берегу тоже собирались жители села Лалова, что лежало под горой, немного наискосок от Ботушан. Когда поблизости не видно было пограничников, те и другие переговаривались между собой через полосу реки, чтобы узнать о судьбе своих родных, однажды отделенных границей.

Раз или два в году по весне или когда в Карпатах случались ливни, река выходила из берегов, затопляя сады. Меж стволов фруктовых деревьев тихо плавали на лодках-плоскодонках озабоченные крестьяне, вылавливая на дрова хворост, доски и бревна, плывшие в мутном, крутящемся потоке. Для нас, ребятишек, такие дни были настоящим праздником, вносившим заметное разнообразие в примитивную сельскую жизнь. Что-то величественное, тревожное и загадочное было в этих картинах ледохода. Люди собирались толпами на берегу, заворожено глядя на то, как льдины со скрежетом и шумом крушили друг дружку, на все, что несла на своей спине возмущенная река. А тут случалось видеть всякое. Вот по быстрой стремнине проплывает стог сена, на вершине которого, как ни в чем ни бывало, кукарекает петух. Вот мужик, неведомо как оказавшийся на огромной глыбе льда, напрасно взывает о помощи…

Река, как и село, жила своей жизнью. И кажется, пройдет полвека, век – здесь ровным счетом ничего не изменится. Одни люди уйдут, другие придут, а Ботушаны останутся Ботушанами, Днестр – Днестром.

Глава 2

Семья

Мой отец, Трофим Прокофьевич, имел двух братьев – Кузьму и Вонифатия. И отец, и его братья, не считая родного молдавского, говорили на русском и украинском языках, что само по себе не могло вызывать удивления: до границы с Украиной было рукой подать.

Жену Вонифатия звали Наталья. Детей у них не было. Сестра Натальи Анна вышла замуж, переехав в село Выхватинцы, и стала моей няней. У нее был волшебный голос, веселый характер. Когда она запевала, неожиданно охватывали грусть, тоска, у гостей появлялись слезы на глазах. Новой песней она перебивала свое плохое настроение, зажигала застолье, была «душой общества».

Родители моей матери Акулины Павловны – Павел и Анастасия Осинсян – отличались трудолюбием и хлебосольностью, обычными в нашем народе. Дедушка Павел, помнится, был весьма строг, суров, немногословен, но если скажет, то твердо и повторять не будет. Бабушка, напротив, была веселой, суетливой говоруньей, в ее глазах лучилась доброта. Часто она брала меня под свою защиту, если мне случалось набедокурить. Дедушка Павел поворчит, поворчит и отступится. Он пасовал перед ее ласковым, спокойным словом и доброй улыбкой.

У маминых родителей было еще трое крепких, здоровых, сыновей, из которых сын Федор весь пошел в отца. Детей с малолетства приучали к порядку, аккуратности и добросовестности при выполнении любого дела, какое могло пригодиться в жизни: в Ботушанах не очень-то принято было обращаться за помощью к другим, разве что в случае крайней нужды.

Все часто обедали у дедушки. Во двор выносились низкий круглый столик, небольшие скамейки. Прежде чем сесть за стол, молились. Дед первым садился. Все черпали из большой миски. Ели мамалыгу. Взрослые пили вино.

Когда мой отец женился на смуглянке из рода Осинсян, моей матери Акулине Павловне, то купил под дом лавку Степана Ушакова, приезжего человека, торговавшего в ней разным мелким промышленным товаром, привозимым из Рыбницы, Дубоссар, Балты и даже из Одессы, а теперь решившего серьезно заняться пчеловодством.

Как обычно, лавка выходила своим торцом на главную улицу. Домик был малый, а дворик при нем – кроха. Когда въехавшей телеге нужно было развернуться, ее, приподняв, перетаскивали за задок. Но зато с площадки нашего дворика, как на ладони, видна была панорама Днестра и садов.

Молдова. Днестр.

Когда после свадьбы Акулина перешла через дорогу в дом к мужу, тут все завертелось-закрутилось. В устройстве дома приняли участие ее братья, среди которых старший Федор был столяром, настоящим мастером своего дела. Начали с того, что дверь и окно со стороны улицы сняли, замуровав проемы. Теперь вход был со двора через новое крыльцо с навесом. В одной из двух комнат (помещение, которое занимала лавка, оставили под кладовку) выложили большую печь с лежанкой, рядом – плиту для повседневного приготовления пищи. В другой комнате оборудовали по всем правилам каса маре. В ней было одно окно. Через всю комнату — стол. Здесь всегда пахло сеном (глиняный пол был устлан травой), полынью, было прохладно, чисто и торжественно.

В глубине двора соорудили летнюю кухню, что тоже отвечало традициям этих мест. Таким мне и запомнился наш маленький саманный домик.

Надо сказать в связи с этим, что поскольку дом стоял у самой дороги, каждому прохожему бросался в глаза, то у моих родителей была возможность показать, что они хозяева не хуже других. В этом отношении в Ботушанах надо было держать ухо востро. Здесь, да, наверное, и в других краях такое встречается, по состоянию дома, а не только по одежде, поведению судят о самом человеке. Не дай Бог, однажды прослыть неряхой, или, скажем, сделать опрометчивый поступок, идущий вразрез со сложившимися традициями, неписанными законами: дурная слава надолго останется несмываемым пятном позора.

Но, кажется, родители этот важный экзамен выдержали с честью. Они всегда пользовались уважением в селе.

Хотя родители его были обыкновенными крестьянами, отцу удалось получить по тем временам хорошее образование. После завершения учебы в гимназии в Балте (сегодня город Котовск), он учительствовал в нашем селе. Отец был страстно влюблен в математику и преподавал этот предмет в школе-семилетке, находившейся на склоне холма, нависавшем над рекой.

Отец всегда тянулся к знаниям. Он самостоятельно освоил ветеринарное дело, был пчеловодом, собирал целебные травы и мог посоветовать, от какой болезни какую траву применять. У него были книги по разным отраслям знаний, без которых было бы трудно существовать в этом, прочно забытом Богом месте. Нынешний город Рыбница в ту пору был большим селом, как ныне говорят, «городского типа», да к тому же – районным центром. Вот и вся цивилизация. Одно то, что тогда единственным способом передвижения была телега, лошадь да волы, добраться даже до Рыбницы, в случае крайней нужды, представляло собой немалую проблему. Поэтому в каждодневной жизни приходилось полагаться на себя, на Бога, да на бабку Агафью.

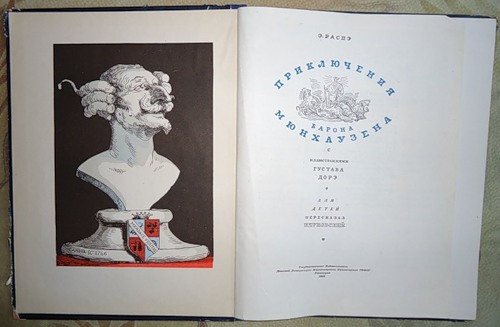

У отца была по сельским меркам довольно приличная библиотечка (собралось два-три десятка книг), отражавшая не только интересы человека, живущего в глуши, но и собственные его пристрастия. И свои знания, и библиотечку он постоянно пополнял. Мне памятны те дни, когда он возвращался из поездок в Киев, Одессу, Балту, Рыбницу и Дубоссары. Маме, моему брату и мне он непременно привозил подарки. Как-то он привез мне акварель, кисточки, альбом для рисования и удивительную книгу – «Приключения барона Мюнхгаузена» Распэ с иллюстрациями Гюстава Доре.

Э. Распэ. Приключение барона Мюнхаузена. Иллюстрации Густава Дорэ.

Эта книга, так же и «Кобзарь» Т.Г. Шевченко были, пожалуй, единственными иллюстрированными изданиями в папиной библиотечке, не считая «Ветеринарии» (с рисунками лошадей разных пород. Но «Приключения Мюнхгаузена» была моей книгой. Я постоянно ее рассматривал и находился под большим впечатлением от иллюстраций Доре с первого же момента, как их увидел.

Однажды, в эту пору, то ли под влиянием «Мюнхгаузена», то ли зачарованный белизной стены или просто из желания сделать приятный сюрприз родителям, я не нашел ничего лучше, как разрисовать древесным углем добытым из печки, фасад нашего дома. Мама только что закончила его побелку и ушла в село, и я, не долго думая, взялся за дело.

Я изобразил большие фигуры всадников и лошадей, и еще отдельно — пеших, энергично размахивавших руками. Теперь трудно сказать, что это было – битва, или, быть может, то, как гнали лошадей на водопой. Такое в селе я видел часто. Трудился я старательно и долго. Когда закончил работу и стал ею любоваться, звякнула клямка калитки, и во двор вошла мама. Я кинулся ей навстречу и радостно закричал:

— Мамочка! Ты посмотри, что я нарисовал! Правда, очень красиво?

Мама, увидев мое художество, всплеснула руками:

— Матерь Божия!

Ее впечатление было слишком сильным, чтобы я мог избежать нескольких смачных шлепков по мягкому месту.

Поздно вечером пришел отец, и мама незамедлительно показала ему мой рисунок. Я лежал на печке, надувшись, с тревогой ожидая наказания.

Мама выволокла меня оттуда, и я предстал перед отцом. Против ожидания, он посадил меня рядом с собой и миролюбиво, но не без иронии, спросил:

— Я видел, ты нарисовал на стенке какую-то битву?

— Да-а.

— А почему на стенке, а не в альбоме? Ведь я привез тебе хороший альбом, краски, кисточки?

— Не знаю, просто мне захотелось.

— А если кому-то просто захотелось бы в твоем альбоме, поверх твоих рисунков что-нибудь написать, испачкать их или еще как-нибудь испортить, наверное, тебе было бы обидно? Ведь ты сделал работу, и вдруг кто-то взял и ее испортил.

Я согласился, что это было бы очень обидно.

— Мама побелила стенку. Ей, наверное, очень обидно, что ты испортил ее работу.

— Я больше не буду. Прости меня, мама, — сказал я, с мольбой глядя на нее.

Мама меня простила, и я, уже веселее, сказал:

— А я видел: тетя Аня разрисовала стенку цветочками.

— Илюша, ты должен спрашивать разрешения. Если разрешат – рисуй, где хочешь, хоть на своем лбу. Ты уже большой мальчик и должен понимать, что хорошо и что плохо. Сейчас я не буду тебя наказывать, тем более что мама уже отвесила тебе пару хороших шлепков. Ты их заслужил в награду за то, что не уважаешь чужой труд. Только вот что плохо: маме снова придется стенку побелить.

— А я ей помогу. Можно я помогу тебе, мама?

Мама согласилась, и на этом инцидент был исчерпан. Беседа с отцом мне запомнилась. А то, как я разрисовал фасад, вспоминали часто не только у нас в семье, но и некоторые односельчане, даже через много лет.

С «Кобзарем» Тараса Шевченко у меня была памятная встреча в студенческие годы, через пятнадцать лет, в библиотеке Академии художеств. В то время я собирал материалы к «Сорочинской ярмарке», своей дипломной работе. Когда мне принесли книгу, я был буквально потрясен, как это бывает при неожиданной встрече с давним другом. Перелистывая книгу, я уже знал наперед, какая иллюстрация художника Микешина будет на следующей странице, и ни разу не ошибся. Было впечатление, что я перелистываю не книгу, а забытые страницы детства.

Т. Шевченко. Кобзарь. Художник Микешин

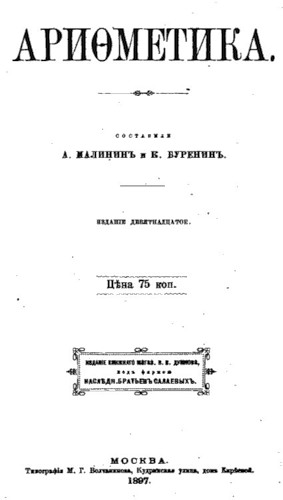

Папин «Задачник» Малинина-Буренина – его настольная книга — впоследствии путешествовал с нами вместе с «Новым словарем иностранных слов». Задачник, однако, не сохранился, как и многие документы и конспекты, которые папа вел, учась заочно в одном их киевских институтов. В этих тетрадях часто встречались страницы каллиграфически выведенных букв, всегда изумлявшие меня.

Отец рассказывал: когда он учился, на одном из уроков учитель задал устную задачу из Малинина-Буренина. Никто в классе (и папа – тоже) не смог ее решить. В конце урока отец объявил учителю, что в задачу вкралась ошибка.

— Какая может быть ошибка в «Малинине-Буренине»?

— Я обязательно ее найду и докажу это. Я все равно докопаюсь!

— Ну что ж, я буду рад.

Через десять лет ему все-таки удалось это сделать. Он тут же пешком направился к учителю в его село за двадцать пять километров от Ботушан, показав ему, в чем заключалась загвоздка. Математика была его главной специальностью, его профессией.

Арифметика. А. Малинина и К. Буренина

Еще в молодости, до возникновения колхоза, когда у нас была пара лошадей, отец интенсивно изучал ветеринарское дело. Однако их пришлось сдать, и его знания в этой области остались без применения. Упомянутая книга по ветеринарии стояла в шкафу невостребованной, за исключением тех случаев, когда я просил показать картинки лошадей, нарисовать их для меня, что отец, кажется, делал с удовольствием и очень красиво. Он рисовал лошадей тонкой линией, и я потом, на досуге, изображал их на свой манер.

Видимо, жизнь в этом месте, достаточно удаленном от райцентра и от городов, была сопряжена с определенными трудностями, когда человеку требовалась квалифицированная медицинская помощь в случае болезни. Поэтому понятно, почему отец настойчиво изучал народную медицину. Он приобрел несколько ульев и стал плюс ко всему – пчеловодом.

Он сочетал лечение травами и медом: травы он собирал при случае сам, кое-какие (шалфей, мяту, валериану, укроп и т.д.) выращивал на огороде, шиповник по осени собирали мы с братом по заросшим кустарниками окраинам села, а мед, как было сказано, у нас был свой. Немало сборов хранилось в пакетиках, приготовленные впрок настойки в пузырьках стояли в запираемой на ключ половине шкафа. В лечебных целях часто использовали грецкий орех, лук, чеснок, морковь, свеклу и т.д. Однако мед, пожалуй, являлся компонентом чуть ли не всех настоек и мазей, не говоря о том, что в чистом виде я поедал его в больших количествах круглый год. Дома при первых же симптомах болезни папа приходил на помощь, и ему всегда удавалось легко нейтрализовать множество недугов.

В случае надобности к отцу обращались родственники и знакомые. Нередко за советом и помощью забредали односельчане. Он относился с одинаковым уважением и вниманием ко всем. Когда не мог помочь, то советовал обратиться в амбулаторию села или в райбольницу.

Отец считался достаточно большим авторитетом. От него ждали настоящих лекарств – настоек, капель, отваров, приготовленных по книжным рецептам. Они хранились в одном шкафу с книгами, на отдельной полке, под замком (книжная полка была открыта). Среди аптечной посуды были бутылки-маршалы, генералы, бутылочки-офицеры и целый батальон солдат-флакончиков. Вместо погон – на каждой большой или малой посудине – бумажная наклейка с названием лекарства. Вероятно, вызывала уважение, или страх, фарфоровая белоснежная посуда с надписями, цифрами…

У отца была тетрадь, в которой он записывал больных и рекомендованные лекарства. В селе грамотных было мало. Грамотным отец указывал на нужный параграф, чтобы могли удостовериться, прочесть рекомендуемый рецепт. Книги производили огромное впечатление, вызывали уважение одних, зависть других. Неграмотные верили на слово.

Привычка приносить дары в нашем селе очень прочно укоренилась. Но, будучи бескорыстным, отец принципиально не принимал ни подношений, ни, тем более, денег, считая это для себя оскорблением: он помогал всем из чисто человеческой доброты. Многие посетители знали, что при всей мягкости его характера, в таких случаях он бывал крут и категоричен, вплоть до того, что иногда заворачивал их обратно. Но все равно в следующий раз все повторялось. Люди не могли взять в толк, как это можно не отблагодарить, и протягивали узелок, в котором, высунув голову наружу, покоился какой-нибудь гусак…

— Вы хотите, чтобы я Вам помог? Тогда уберите это, и в следующий раз приходите просто так.

— Трофим Прокофьевич, ну кто у нас приходит без подарков? Разве так можно? Так заведено. Да меня жена съест, если я принесу узелочек обратно!

— Это у вас, Никанор Тимофеевич. А у меня совсем другие правила.

И все-таки я грешу против правды: он редко когда отказывался от кувшина доброго вина, так как сам, будучи виноделом (а в молдавских селах все крестьяне – виноделы), непременно желал попробовать вина нового урожая и, если оно приходилось ему по вкусу, подробно расспрашивал о секретах его изготовления. Тогда дегустация проходила без спешки, со знанием дела, за длинными разговорами, длившимися порой до полуночи. Обычно отец садился напротив собеседника, сам говорил мало, больше слушал, стараясь поддержать разговор, как умелый истопник лишь поддерживает огонь в печи, не раскаляя ее докрасна.

Когда у нас бывали гости – из Рыбницы, Дубоссар, соседних сел, свои ботушанские, нас с братом за стол не сажали: у взрослых были свои разговоры. Вино лилось рекой, как всегда у всех в молдавских домах в таких случаях, и отец не отказывался давать понемногу вина нам, малолетним, исключительно для утоления жажды. Но однажды, помнится, отец сказал гостям, что хочет меня напоить и посмотреть, какой потом будет у меня характер. Я выпил целый стакан, опьянел, потом пустился в пляс, распевая песни.

— Значит, будет добрым, — сказал отец.

Молдавская «каса маре»

В те годы я осваивал окружающий мир, кажется, очень бурно. Мой брат Иван – он был старше меня на целых пять лет – наоборот, был гораздо спокойнее и рассудительнее. У меня же то и дело случались ссоры с моими сверстниками. Я считал, как водится, себя правым, взрывался, как порох. Перед родителями, когда наступала минута выяснения причин такой ссоры, мне непременно хотелось защитить себя, даже если чувствовал вину. Поэтому нередко увиливал от прямого ответа. Однако отец понимал все и требовал говорить правду. Если мать в таких случаях решала проблему простым шлепком по мягкому месту, то отец, наоборот, считал всякое физическое наказание бессмысленным и вредным. Он обезоруживал меня своим спокойным, без тени раздражения тоном. Как-то незаметно подводил меня к искреннему признанию, показывая, что я поступил дурно. Обида от маминых шлепков проходила быстро. После них я считал себя прощенным и потому не очень-то их боялся. После спокойных бесед с отцом было тягостно. Меня грызла совесть. Запоминал надолго его уроки нравственности. Они не раз выручали меня в трудные минуты жизни, направляли мои рассуждения в такое русло, в котором должно было выиграть дело, которое почитал главным в этот момент, или когда от моего поступка могло зависеть мое будущее. По сути дела, с четырнадцати лет я принужден был принимать самостоятельные решения. Но об этом времени – в свой черед.

Несмотря ни на что, в вопросах воспитания мои родители как бы дополняли друг друга. В основном, отец регулировал наши с братом учебные занятия, а мать активно включала в орбиту домашних работ. Они сходились на том, что каждое задание, каждая мало-мальская работа должна доставлять детям удовлетворение. Они умели зажигать. К примеру, если я просил отца нарисовать для меня лошадку, то он придумывал какое-нибудь пустышное дело, говоря: «Я обязательно нарисую, только сейчас очень нужно, чтобы ты сбегал к дедушке и принес то-то и то-то…» Конечно, я несся, как угорелый, и в мгновение ока выполнял его поручение. По дороге туда и обратно, в своем воображении, я уже видел, как отец старательно выводит свою лошадку, как бы сам рисовал ее…

Насколько помню, родители никогда не отмахивались от ответа, когда я засыпал их вопросами. В таких случаях отец умел дело повернуть так, чтобы опять же я сам, по возможности, доходил до ответа, что, конечно, как-то развивало воображение, укрепляло знания. Мама потом мне рассказывала, что им, родителям, со мной нелегко было управиться будто бы по причине буйной энергии: во мне были не один, не два, а десятки чертенят.

Другим принципом простой философии моего отца было понятии о честности и добре. О первом он часто повторял:

— Никогда не бери чужого, как бы ни было это заманчиво.

— Людям, — говаривал он, — надо стараться делать добро, но, делая добро, ты не очень-то надейся на благодарность… Люди часто склонны к злу, и если тебе кто-нибудь его сделает, забудь про это и сделай ему какое-нибудь доброе дело, тогда он непременно ответит тебе добром.

Видимо, как я теперь понимаю, толстовская теория о непротивлении злу была в те времена в ходу… И все же теория теорией, а люди такой доброй философии, к сожалению, придерживаются редко. Видимо, в наши времена даже само понятие о добре устаревает.

Мой отец, ни тогда, ни после не мог даже представить себе, что именно эти его убеждения сослужат ему плохую службу, как волны о прибрежные скалы, разбиваясь от соприкосновения с действительностью. Он, вероятно, казался в мире этого села белой вороной. К «ученому человеку» здесь часто было двойственное отношение. С одной стороны, он невольно оказывается в ином ряду, чем масса крестьян, что требует к таким людям не только почтения, которого они заслуживают, но и ставит крестьян в зависимость от этой учености, которой им уже невозможно достичь. А на селе никогда не было недостатка в людях самолюбивых, скрытных и мстительных…

В любом случае, убеждения моего отца остались при нем, и с ними он ушел – его увели от нас в тревожную, мрачную ночь. Но это случится через несколько лет…

Часто стараюсь осмыслить совершенно очевидную для меня неразрывную силу, связь тех далеких, пусть туманных впечатлений, со всем тем, что я делал потом, особенно в творчестве. Оно как бы нанизывалось на их канву, вдыхало в него жизнь, которая до боли знакома только тебе, но без которой все было бы пусто и невыразительно

Мои рассуждения в пору выполнения дипломной работы шли не от Сорочинец, а от впечатлений детства, от Ботушан. А в работе над сказками Иона Крянгэ я уже чувствовал себя настолько в своей стихии, что неведомо как стали оживать и лучившиеся добротой глаза бабушки Анастасии, чарующий голос тети Ани, крестьянские шумные застолья, церковные праздники с колокольным звоном, базары в Журе и, наконец, обстановка деревенских хат, где все сияло чистотой, где всегда было прохладно и пахло свежим сеном, постеленным на полу… И уж совсем удивительно, что далекая Испания оборачивалась тем же каменистым Левобережьем, а образ Дульсинеи Тобосской я понял через очень веселую тетю Ефросинью, страдавшую от излишней полноты. Дядя Федор, отличавшийся от других маминых братьев былинной статью, в ладони которого любая другая казалась ручкой младенца, стал для меня прообразом Кодряна…

Пору моего детства я бы сравнил лишь с чарующей взгляд радугой, когда она охватывает в свое полукольцо всю землю, доступную взору, и, кажется, и весь мир — и вширь, и вдаль, и вверх. Но все угрюмее грохочет гром, все ближе и ближе наваливаются тучи, закрывая серебряное солнце. Радуга вдруг исчезает, исчезает с ней и все волшебство, растворившись в потоке нахлынувшего дождя. Все вокруг темнеет, будто наступает ночь.

Детство вспоминаем, как золотую пору. Оно влияет на всю дальнейшую жизнь, на судьбу. Важно оберегать его от грубости, лжи, обид и неправды. Когда люди научатся этому, в мире меньше будет слез, несчастий. И страшно, когда детство вдруг обрывается. Его уже невозможно ни связать, ни склеить. Маленький человечек вдруг становится взрослым. В месте обрыва – глубокая, незарастающая рана. Так однажды оборвалось и мое.

*) Здесь и далее текст приводится в последней авторской редакции-

Ботушаны — устаревшее название. Сейчас чаще встречается Бутучены или Бутучень