Содержание: — в Иркутск без копейки денег — цены в 1901 году — завершение девятилетнего романа — стычка с машинистом — сравнение 1949 года с 1903 — 100 рублей одним махом, 10000 рублей за три дня — отношение к женщинам — такого не могло быть, но… было — все что греется на паровозе, греется по вине машиниста — «10 китайцев полетели в пропасть» — случай с платформами.

Старый Харьков

О Т Х А Р Ь К О В А Д О И Р К У Т С К А

Нужно сразу сказать, что трогаясь в дальние края, мы, по договоренности с проводником паровоза, направлявшегося до Иркутска в холодном состоянии, имели только бесплатный переезд на это расстояние. И ни копейки денег, так как эти деньги ушли в карман того же проводника. Поселились мы в топке паровоза. Она нас удовлетворяла во всех отношениях и, особенно, когда мы натаскали столько сена и соломы, что под нами получилась мягкая постель. Понятно, главным вопросом стояло питание.

Я не представлял себе , как мы будем жить не имея денег. Я только уверялся моим спутником, что «жрать будем как боги». Действительно, я не знаю как и что едят боги, но я был сыт всю дорогу до отказа, причем, не единственный хлеб был на нашем столе. Достаточно сказать, что в наш стол включались такие деликатесы как ветчина, колбаса, сыр, селедка, не говоря уже о хлебе.

Поставкой продуктов занимался мой поддорожный товарищ. До сих пор я не знаю ел я ворованное или купленное.

У Тараса взгляд на вещи был свой. Когда я приходил к заключению, что Тарас артистически ворует и ему об этом говорил, то он опровергал такую формулировку. Он говорил : «Если я возьму холст, который хозяйка этого холста сама белила, ткала, пряла, трепала куделю, дергала лен, сажала его, землю обрабатывала — это будет, безусловно, воровство, и я сдохну, но этого холста не возьму. Если рабочий гнул спину, работал как черт и на свой заработок купил рубашку, то только вор может эту вещь утащить, а я на это не согласен. Но эти чертовы купцы и всякие лавочники, торговцы обмеривающие, обвешивающие, ничего не производящие и жирно жрущие за сче покупателя — это и есть воры прямые и косвенные. Их вещи принадлежат не им, а народу. Поэтому сам я без спросу снял с гвоздя связку колбас или шарик сыру, калач или кусок окорока и чувствую удовлетворение и вполне чистую совесть».

Я не мог защищать торговцев и не защищал. Колбаса и прочая снедь поперек горла не становилась, но все же я до сих пор не могу допустить, что Тарас так артистически крал во время всего пути, что ни разу не попался. Сомневаюсь. Если же насчет воровства он врал, то значит рублей двадцать пять — тридцать ему пришлось за дорогу истратить. Что мы делали кроме еды ? Много разговаривали на всевозможные темы, читали газеты (тоже воровство ?), играли в карты — в носы, много спали. Никаких особых происшествий не было.

*****

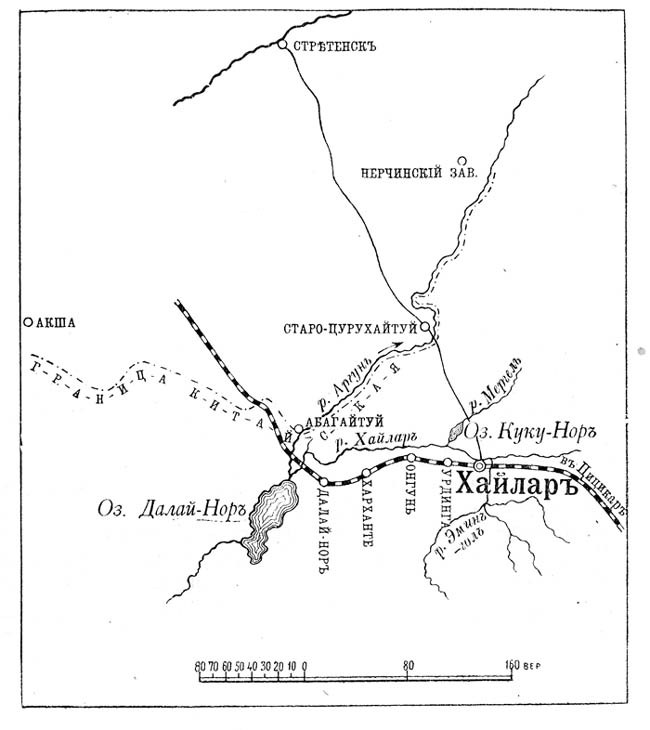

М А Н Ь Ч Ж У Р И Я

Итак, в конце 1901 года, я начал работать в депо на станции Маньчжурия. По пробе сделал ключ к дверному замку. Положили один рубль семьдесят копеек поденной платы. Дружку положили два пятьдесят. Поместились мы в одной из землянок: дом пока построен был один.

Конечно, побывал у брата, он проживал на станции Онгунь и был начальником участка.

Депо было временное, деревянное на два стойла, мастерская маленькая и было нас всего деповцев человек сорок-пятьдесят. Жили дружно, артельно.

Я ожил. Было складно, весело, песни не умолкали — днем на работе, вечером в землянке около свашки-пляшки. Водка «Манжурка» стоила восемьдесят копеек четверть, продукты, в основном баранина, тоже стоили недорого. Жирнущий, здоровущий баран — два рубля. Хлебом торговала казенная лавочка, ну и другими товарами. Самый дорогой продукт был сахар — сорок копеек фунт.

Зима проскочила непонятно быстро, хоть и была суровая. Черта маньчжурских зим — большие морозы, сильные ветры и малоснежье.

Станция Маньчжурия. Теперь процветающий китайский город

Можно подумать, что моя переписка с Раей как-то прекратилась и наш роман закончился. Но это не так. Она стала реже и скоро должен был подойти естественный конец. Она знала о моей учебе, радовалась моим успехам и сочувствовала при неудачах.

Понятно, конечно, время прошло семь лет без малого. Я пестро прожил это время, многому научился сам, многому жизнь научила. Я твердо стоял на ногах и меня будущее не смущало. Я хотел стать машинистом и все данные говорили о реальности этого плана.

Она под крылышком мамы закончила гимназию- год потеряла из-за болезни и теперь собиралась на Бестужевские курсы или в другое высшее учебное заведение. Тон наших речей становился разный.

У нее складный, мягкий, но не согласный. Мой тон — грубоватый, требовательный, неуступчивый.

Миропонимание складывалось по-разному и тогда мы не совсем понимали друг друга, на что она начинала указывать. Возвышенное благоговение не сменилось на уважение, а скорее на неуважение. Кисейная барышня, образованная мещаночка. Пожалуй, это нам не подойдет. Это было где-то еще в подсознании, но завязывалось крепко.

Вот, примерно, в таком состоянии находился наш роман. Я еще форсил хорошенькой, кудрявенькой головкой героини моего сердца. Она тоже могла, быть может по секрету, показать подружкам мой портрет. Хорош портрет. Хорош молодец, но ведь пока недоучка. Водку пьет и, наверно, нехорошо ругается.

Так вот обстояло дело.

А время шло. Надо было добиваться цели быть машинистом.

При помощи брата перевелся я в город Хайлар в коренное депо и в скором времени назначен был помощником машиниста.

Паровозы прибывали в холодном состоянии. Их собирали, организовывали бригады и машины вступали в трудовой отряд. Так и я, на новой машине Брянского завода № 430 отправился в карьер за составом с баластом.

Паровоз я знал хорошо. Знал даже такие тайны как отрегулировка золотника и поршня. Но простых вещей не знал, то есть не умел. Не мудрое дело топить паровоз. Казалось бы просто — бросай дрова в топку и все. На деле оказалось совсем не все.

Из депо мы вышли на заправленном паровозе под полным давлением, Карьер был за стрелкой. Добраться до состава, выдернуть его из карьера и выехать на станцию пара хватило, но он стал садиться. А тут принесли путевку, надо отправляться, а пару шесть атмосфер. Конечно, машинист знал, что помощника прислали нового, должен бы сразу присмотреться к его работе, но такой вредный оказался полячек. Я стал подшуровывать, а на беду дрова оказались только из лесу, ну и, понятно, ни пламя, ни пару. Выехали на светофор, а на манометре — четыре. Вскинулся на меня машинист да матерком, а я не любил этого, озлился, да со злости не усмотрел на полене сука, и с размаху этим суком да по пальцу, да об топочное кольцо. Свету я не взвидел. В лепешку разбил палец, а дурак машинист кроет последними словами.

Ну, я вскипел, за полено и долбанул бы, если бы он не отскочил. Кочегар полено отнял. Это уже целый мятеж получился.

Ху-ху-ху, три свистка, рычаг набок, кран торможения включил и стоп машина. Раз поезд остановился, вступает в свои права старший кондуктор. В чем дело?

— Вот помощник хотел поленом меня убить, не тронусь, пока не сойдет с паровоза.

А мне уже не до паровоза: рука болит — терпенья нет. От станции отъехали версты две.

— Черт с тобой и с твоим паровозом и со всей моей карьерой.

Слез с паровоза и пошел в амбулаторию.

Начальник депо принял мою сторону, хотя и отругал по первое число.

Недели через две вызвали на новый паровоз. Машинист оказался неплохой. С ним я и проездил до того, как сам я сдал экзамен на машиниста.

Грязная работа, неспокойная. Вызывают не по часам, а как понадобится. Паровозов не хватало, приходилось по двое суток работать, не отдыхая. Но привораживает эта работа. Вот до сих пор любуюсь на эти машины и завидую машинистам. Зимой, конечно, плохо. Будки были не усовершенствованы, ветер задувает. От топки пар идет, а сзади холод. Работы у помощника больше, чем у машиниста. Одно дело стоять у управления, а другое — обслуживать движение. Шуровать — раз, воду подкачивать — два, за автосмазкой наблюдать — три, краны продувать — четыре, сифон и конус для усиления тяги газов — пять.

На остановке машину обежать, смазать надо. Да случаи разные. То инжектора не берут, то не уследишь — кран замерзнет, то дрова сырые, то греется что-нибудь, то лопнет водомерное стекло … Дремать не приходилось. И все-таки полюбился мне паровоз. Приятно, когда все ладится, когда тянешь полногрузный поезд и чувствуешь, как все усиленно живет. Котел напряжен до дрожи, в цилиндрах бешенная смена направления давления, скаты напряжены и подбуксовывают и тут уж болтать поездом нельзя, иначе отрыв и черт — те что может получиться. Я заметил, когда паровоз сильно работает, хорошая паровозная бригада тоже напряжена. Напряжение машины передается людям. Ни какая другая машина так не работает, как тягачи. Рельеф пути разный — то подъемы, то уклоны. Ровно — горизонтальный путь — редкие и короткие моменты. Хорошим машинистом можно любоваться, как он ловко и ровно ведет состав, особенно тяжелый, несмотря на неровный путь.

Сегодня 1-ое мая 1949 года. Как это далеко и как близко от описываемых событий и переживаний.

Сорок шесть лет прошло с тех пор целая жизнь. А как помнится все, что было. Как будто это было совсем недавно.

С улицы доносятся звуки — песни радиопередач. А в то время кто думал о такой технике, о таких удобствах жизни. И, все же, как хорошо было тогда и не так уж очень хорошо теперь, несмотря на то, что, как говорят, мы подошли к построению коммунизма. Конечно, быть может верно, что хорошее прошлое кажется таким по консерватизму. Быть может, а на самом деле? Я вот никак не могу поймать себя на консерватизме.

В описываемые годы у меня уже складывалось убеждение, что только коммунизм приведет к полному равенству людей. Тогдашняя утопия Фурье и, скажем, утопический роман Богданова «Красная звезда» для меня не были утопией. Я еще ясно себе не представлял, как это может осуществиться построение коммунизма, да и не в этом дело. Как — это вопрос второстепенный. А мой консерватизм может только сказаться в неизменном убеждении, что только коммунизм помирит человечество. Я еще не был убежден, да и не только убежден, а и в своем развитии не дошел до понятий материалистической диалектики развития производственных взаимоотношений людей и законов построения общества.

Однако я уже понимал разницу между нами и ими. И нельзя сказать, чтобы я тогда не воинственно был настроен. Уроки Миши, соприкосновение с агитационной работой, моя фактическая высылка не могли не быть известной базой для формирования представлений сущности, тогда называвшихся «проклятых вопросов».

Это «Они» и «Мы» сказалось и в том, что в это же 1903 лето был закончен мой роман с Раей. Как бы там ни было, детский роман имел девятилетний возраст. Я не знаю подобного случая привязанности и верности. Как бы то ни было, она в моей жизни занимала большое место. Это была часть меня. Я с нею жил неотлучно и, понятно, чтобы порвать окончательно вырвать ее из сердца, из души, из собственности, нужно было иметь достаточную убежденность в эфемерности наших отношений. А пустота, образовавшаяся на вырезанных местах? Разве она не предчувствуется? Разве не овладевает вами тоска о привычном, дорогом и навек потерянном? Тяжелая штука и надо было ее пережить. А унижение, когда ты поставлен в положение низшего? Э, это было все не так просто, как пишется. Может быть тут примешивалась романтика в лучшем смысле и, которой нынешнее поколение как будто не очень страдает.

Словом, было поставлено решение, что на каникулы этого года Рая должна была приехать в Хайлар, где я в это время обитался, чтобы повенчаться, с тем, что через год, по окончании курсов, она переехала бы ко мне совсем. Я же мечтал к этому времени добиться права самостоятельного управления паровозом. При этом требовалось или категорическое НЕТ или твердое ДА.

Я предугадывал и получил телеграфное » Нет».

Не буду описывать, как жестоко, даже предугадываемое, было это «Нет».

Теперь, в конце жизни, я должен сказать, что и эта женщина дала мне много для меня полезного и только тем, что я не мог допустить, чтобы при встрече я оказался бы развитием ниже ее. Это было потенциальной направленности к развитию: как-никак, помощник машиниста, выписывающий три газеты и два журнала, был в моем окружении и для того времени исключением. Непрочитанного не было. Как бы то ни было, сведения, к примеру, о студенческих беспорядках, о восстании крестьян пяти уездов Харьковской губернии, о репрессиях и тому подобное, получались от меня. Я не был агитатором, не был организатором какого-нибудь течения. Я очень сомневался в правильности моих заключений и очень мало доверял правильности моих решений и был аполитичен в смысле принятия устава какой-нибудь партии. У меня было мало веры. У меня было мало оснований для доверчивости. Я был уже достаточно больно обстрелян. Но личные выводы и решения для меня всегда были ясны и реализовывались без отступления.

Я не могу сказать этому моему спутнику «спасибо» за то хорошее, что, конечно, без всякого воспитательного умысла, она сделала.

Я стал свободен… Не с кем было считаться и не перед кем было отчитываться. Это, конечно, имело и другие последствия.

Вот случай результата «свободы». За два месяца работы в «цыганском» карьере я заработал (кругло) сто рублей деньги по тому времени большие: целое крестьянское хозяйство. Мы только сменились с этой работы, паровоз был поставлен под промывку, а следующий день был воскресенье.

Я вознамерился полученные деньги положить в сберкассу, находившуюся при станции. Утром отправился выполнить это намерение. Однако, оказалась длинная очередь и, чтобы не скучать в ней, заняв место, пошел фланировать по станции, ну, и, понятно, зашел в буфетный зал. Там уже сидела компания примерно из четырех паровозных бригад, в том числе и мой механик. Был приглашен выпить пивка. Не отказался.

За пивком выпили коньяку, потом ликеру и покатились на всех парах. К вечеру всей компанией оказались в доме терпимости. Абонировали его, то есть гвоздями забили все выходы и загуляли. Заведение было большое. В нем было восемнадцать девушек. Плохо помню, что там происходило. Просветления приходили урывками. Помню, например, как одна девушка добивалась, чтобы мой механик выпил из ее туфли. Он согласился, но с условием, что она должна будет выпить, что он ее попросит. Она согласилась.

В туфель вошла целая бутылка шампанского, и мой механик, не моргнув глазом, выпил. Приняв дружные аплодисменты, механик мой снял сапог и стал наливать в него из всех бутылок, бывших на столе. Дело приняло серьезный оборот. Мы считали поступок машиниста правильным и противной стороне обратить дело в шутку не удалось. Конечно, много выпить девушка не могла. Остаток был вылит ей на голову и довольно изрядно была она исхлестана голенищем сапога, так что под конец этого инцидента она скорее походила на кочегара,чем на кокетливое создание.

Словом так, в неполных трое суток, очистив карманы, наша компания оставила хозяину предприятия около десяти тысяч рублей.

Вот я и спрашиваю, мог ли бы я себе допустить посещение дома терпимости, если бы не были порваны мои отношения с Р.? Конечно, нет.

По этому случаю не следует делать вывода, что так некрасиво жили мы вообще. Машинисты были почти все женатые люди, семейные люди и всякие получки обычно отсылались семьям.

Практиковалось и такое. Нередко квартиры наши обходились агентами (японцами), при помощи которых желающий мог получить себе на год-два-три жену-японку за определенную плату. Предъявлялся альбом фотокарточек для выбора. Заключалось словесное соглашение, давался какой-то задаток и через пару недель заключившему соглашение привозилась, выбранная им, японка. Человек становился семейным.

Временная жена

Однажды, мне пришлось быть на свадьбе конторщика с японкой , так ему понравившейся, что после перехода этой японки в православие, они поженились по всем правилам русского обычая. А еще через год у них появился хорошенький ребеночек.

Женщин в то время в Маньчжурии на постройке КВЖД было очень мало и они расценивались высоко. Вот пример:

На одной из станций появился стрелочник с женой — миловидной молодой женщиной. Через месяц она жила у техника участка, а еще через месяц она уже жила у какого-то инженера- еще через месяц ее завлек к себе начальник станции. Тут образовалась целая толкучка.

Через год стрелочник с женой уезжал на родину, увозя с собой, по подсчету сведущих лиц, около сорока тысяч рублей. Это на нынешние деньги (1949 год) около полутора миллионов рублей. Тот, кто приезжал за деньгами, собирал их и увозил.

Мне мама неоднократно писала : Толя, ты зарабатываешь много и пропускаешь деньги между пальцев. Собирай, копи, они всегда пригодятся.

Однажды, после такого напоминания произошел такой случай. Как-то в субботу я задержался на работе. (Дело было еще на станции Маньчжурия). В это время было уже выстроено свыше десяти типовых каменных домов, куда мы и переселились из землянок. Иду домой уже вечером и заглянул на огонек в окно одного из домов, в котором помещались служащие. Там играли в » баичек» (?) Игра азартная, а я азартником не был, быть может потому, что неизменно проигрывал. Все же на приглашение зашел с мелочью в сумме два рубля пятьдесят копеек. Сначала промазывал, а потом вошел и в игру. Играл осторожно. Мне везло. Так постепенно, часам к 12-ти, когда я решил кончить игру, у меня оказалось денег свыше шестисот рублей.

Дома на столе лежало развернутое письмо матери, и я, вспомнив ее советы, решил завтра отнести этот выигрыш в банк. Я даже не сразу уснул. Такой выигрыш поднял настроение и я, ворочаясь с боку на бок, помечтал, как хорошо можно использовать эти деньги, какие можно подарки послать моим любимым. Все же на каких-то мечтах заснул. Утром, чтобы захватить поближе очередь, я, не завтракая, пошел на станцию в кассу. Идти пришлось опять мимо того же дома. Там игра продолжалась. Сидевший на окне один из выбывших из игры, попросил дать ему взаймы десятку из счастливого выигрыша, попытать нового счастья. Я дал, но и сам зашел посмотреть. Игра шла по большой — в банке ставили до пятисот рублей. Соблазнился примазать и тоже к 12 часам, но дня, я оставил там и свои два с полтинной.

Понятно, такие люди, как я, составлять «капитал» не могли. Не было такого сознания. Другое дело иметь в запасе, примерно, двухмесячный заработок. Это у меня уже вошло в привычку, хотя и не всегда я выдерживал это правило.

Такое отношение было у меня к деньгам в то время. Зато никогда я не имел добротных и шикарных вещей. Не придавалось этому значения и не было желания. Не форсистый я уродился. Впрочем, вспоминаю, как еще до выезда на Дальний Восток, случилось мне заново обмундироваться и в том числе были приобретены часы из вороненной стали. Да, помню, посматривал в зеркальные витрины, чтобы еще и еще раз увидеть какой респектабельный вид я имею. Ну, еще бы. Новый костюм, ботинки, шляпа, часы, тросточка, манишка, галстук, манжеты — настоящий денди. Правда, стоило это все убранство рублей тридцать, не больше, но вид был хорош. Могу заверить, что хорош. «Табакрошки» мои ахали, видя такого франта, хозяйка ощупывала, мать удовлетворенно вздыхала. Чего еще?

Да, но это было для меня уже 19-тилетнего давно и чуть ли не детскость какая-то. Вместе с тем, могу заверить читателя, что с латками меня также не видели, как не видели шикарно одетым. В этом отношении у меня выработалась неприязнь к новой одежде и к латкам, потому что и то и другое обращает на себя внимание.

По аналогии скажу — я не из тех, кто за похвалу готов в лепешку разбиться, а за укор — оставить без ответа. Почему так? Думается мне, что делал я не для угождения и не для оценки, а по совести. Стало быть, и то и другое неприятно для самолюбия.

Пусть никто не подумает, что для меня была безразлична обстановка, в которой мне приходилось жить.

Вспоминаю, когда нас, двух помощников, поместили в хорошенькую комнату, то я немало приложил трудов и изобретательности, чтобы ко мне приятно было войти. Появились и шторы, и занавески, и гардеробное помещение, и коврик, и хорошая лампа, с абажуром в виде тюльпана, и ковровая скатерть на столе. По стенам были разбросаны китайские веера, как обрамление для карточек. И мне не было неприятно, когда ребята говорили: «Вы тут живете, как господа». Может быть это нужно было для того, чтобы к нам частенько забегали Настенька и еще девушка, нравившаяся моему сожителю. А может быть и обратно.

Я никогда не был бабником, как это широко понимается, но не мог обходиться без близости женщин.

Кадр из фильма «Бабник»

К тому времени я был достаточно просвещен, чтобы знать анатомию человека. Знать анатомические особенности женщин. Чтобы знать, что к чему и для чего. Но всегда в присутствии женщин мне хотелось быть лучше, чище, умнее. В мастерских на работе я умел позабористее других выразить свои чувства, за словом в карман не лазил и был вооружен солидным арсеналом крепких словцов, но чуть появлялась женщина, язык мой становился чистым от всякой пошлости. Это обуздывание меня не стесняло. Наоборот, становилось как-то лучше. Почему это так?

Потому ли, что мать — женщина, потому ли, что любимая — женщина, потому ли, что женщина, обладает каким-то свойством соответственно воздействовать — не знаю. Но это так.

Конечно, в настоящее время в этих вещах сделаны кое-какие поправки. Исчезла бывалая радость и не знаю вот — лучше это или хуже.

Из своей Маньчжурской жизни хочу рассказать один случай. Спокойно рассуждая, это какая же чепуха, пахнущая астральным — потусторонним миром. Или чем-то вроде этого.

Мы разгрузились от балласта. Стояли под горой. Взбежав на гору, я нашел несколько деревцев с абрикосами. Набрав их в фуражку, я спустился вниз, уселся и с удовольствием ел вкусные плоды. Тут внимание мое было привлечено евреем, казавшимся мне знакомым.

Неизвестно кем протоптанная тропинка вела в прибрежные заросли. Спуск, лужок и опушка — все это было так знакомо, что я поднялся и пошел к зарослям. Да, точно, тропинка сворачивала вправо, обходя пень, затем, выпрямляясь, шла осинником, круто заворачивала влево и выходила на берег как раз у каряги.

Вот и все. Но почему я, знал этот пень, тропку, корягу. Как будто видел все это тысячу раз. В общем, чепуха какая-то.

В это время я усиленно зубрил теорию, касавшуюся паровоза, правила езды, сигнализацию и тому подобные мудрости.

В сравнении с таким паровозом как СИ мой № 430 несравнимо был и мал и прост. Груз в восемьсот тонн был предельным. Обустройство паровоза было разве только тем особенно, что имелся тормоз Вестингауза. Но все-таки это была машина такая же как и все паровозы. Мне ее надо было знать, так как я подал прошение о допуске меня к испытанию на звание машиниста.

По обычаю это желание было очень-очень преждевременно. Надо было поездить помощником лет пять. Но у меня было два козыря. Во-первых, у нас нужны были машинисты и, во-вторых, я неплохо знал паровоз и технически и практически. Фактически, при работах в карьерах, когда нужно было возить, возить и возить балласт. Когда паровоз бездействовал только при разгрузке, как днем так и ночью приходилось работать посменно. И помощник самостоятельно и выводил паровоз с составом из карьера и выводил на путь сброса балласта и ставил состав под нагрузку. Волей — неволей создавалась ответственность.

Конечно, не так уж гладко протекала работа на паровозе и был у меня очень неприятный случай. Мы взяли состав с конечной нашего участка станции Иректе и должны были смениться в Хайларе. Но паровоза не оказалось. Так что набрали воды, дров и потянули до начальной станции Маньчжурии (175 км).

Весь путь был тяжелый. Ветер дул такой силы, что казалось, сбросит с рельс весь состав. Вместе с ветром неслась туча песка. На каждой остановке открытые трущиеся части приходилось очищать от тяжелой песчанной грязи. Пока дотянули до конца, паровоз представлял из себя чудовище — до того оброс грязью. Мы тоже изображали из себя чертей, вылезших из болота. Помимо этого все были окончательно обессилены. Ставши в депо и сдав машину дежурному, ушли на отдых. Я, например, только мог кое-как умыться и упал на койку, заснув еще на ходу. Но короток был сон.

Забайкальская дорога сдана под поезда воинского спешного продвижения, и нас через час подняли. Очумелые мы пошли к паровозу. Обычно и в оборотном депо паровоз приводился в порядок. Грязь счищалась, трущиеся части, что можно достать, тщательно с куросином очищались до безукоризненной чистоты. Подтягивались подшипники, менялась или добавлялась набивка в буксах, просматривались смазочные фитили и так далее и тому подобное.

Но в этот раз все было сделано кое-как и мы, приняв поезд, потянули обратно к Хайлару. Ветер все также бешено дул, а большой почти тридцатикилометровый уклон вплоть до станции Джалайкор, делали путь опасным. В настоящее время автоматическое торможение проходит по всему поезду, а тогда его имел только паровоз, а десятый тормозной вагон снабжался ручным тормозом, регулировал который кондуктор соответственно свисткам с паровоза. Словом, очень быстро мы приобрели опасную скорость . Пробные свистки (тормознуть) не давали результатов. На поворотах можно было заметить торможение с трех площадок. Значит, почти весь вес поезда плюс вес урагана легли на паровоз. В дополнение к тормозу приходилось контропарить, а на таком ходу контрпар — вещь, как нас учили, и опасная. И вот ко всему этому несчастью загорелся направляющий золотниковый брус. Он начал светиться. Захватив бидон с олеонафтом и с салом, я выбрался на площадку. Лежа и свесив ноги, начал тушить пожар вперемешку то маслом, то салом. Так мы и влетели на станцию и будь там поезд, стерлись бы в порошок. Только за выходным семафором остановились и выехали обратно на станцию. Дальше вести поезд мы не могли. Да и самому поезду надо было делать ремонт. Две пары тормозных колодок были сорваны, около десяти букс дымились. Словом, мы как бы вышли из тяжелого сражения. За эту мою вину (все, что греется — греется по вине машиниста) начальник депо поклялся отдубасить меня палкой, и как он ни ловчился, я был настороже и дело обошлось без палки.

Или такой случай. Пришлось нам взять состав с соседней станции Хинган. Станция эта находилась на Хинганском хребте. В дальнейшем эта станция была упразднена, так как был проложен тоннель. Но до него путь был проложен через хребет. Со стороны станции Иректе путь при большом подъеме вился по склонам гор, достигая таким образом верха. С другой стороны от станции Хинган путь круто спускался также вниз по откосам и внизу заканчивался петлей. Так вот, со станции Хинган мы приняли двенадцать платформ с рабочими-китайцами. Полногрузных вагонов больше двенадцати не брали — вот такой был уклон.

Поезд взяли рано утром. Опыта работы на таком опасном профиле у нас не было. Словом, мы немного резво взяли со станции и нас сразу понесло вразнос. Рельсы были мокрые от росы. Песочницу не проверили. Скорость все увеличивалась. На прямом пути это не так страшно, а на извилистом, когда закругления крутые и то в одну, то в другую — делается страшно. Вагоны напирают, болтаются. Буфера вот-вот разойдутся. Несемся со скоростью верст пятьдесят. Когда одновременно с торможением машинист законтрпарил скаты, стали из-под бандажей сыпаться искры. Контрпар выключили, скаты не двигаются. Что делать ? Можно сорвать бандажи — тогда гибель. Пришлось включить пар — скаты завертелись с сильными ударами — образовались выбоины. На одном из поворотов силой инерции, человек десять китайцев сорвались с платформы и полетели в пропасть.

С ходом километров семьдесят мы проехали по станции и задержались только на выходных стрелках.

Что осталось от сорвавшихся китайцев не знаю, но нам была опять нахлобучка. Паровоз пришлось поднять, а скаты обточить.

Всякие такие случаи в пути не проходят без сильных впечатлений и последствий. Машинист мой стал заикаться и до конца моей там работы не мог избавиться от этого дефекта речи.

У меня лично тоже получился случай.

Спускал я поезд в карьер под погрузку гравия. На пути оказались две платформы. Я задержал спуск, чтобы кондуктор сцепил эти платформы с поездом. Мне посвистели, помахали флажками и я вновь стал спускать поезд. Путь был короткий и выходил к реке. Поезд был остановлен. Но оказалось, что нужно падать еще несколько. Я открыл пар — мало, открыл больше. Поезд дернулся, растянулся и, как это получилось, те же злополучные платформы отскочили от поезда, завалились боком на откос берега, перевернулись и нырнули в крутояр. Только их и видели. Виновата была бригада кондукторов, в какой-то степени был виновен я, был виновен начальник карьера.

Уговора не было, но меня ни разу не спрашивали и не распрашивали об этих затонувших платформах.