Содержание: 1905г. Погром в Киеве. — Убийство брата Сергея. — Налет на типографию. — Экспедиция в Сибирь. — Барон Таубе. — Крапивино. — Хозяйство сибирских середняков. — Роман с Лушкой. — Снова Киев. — Сватовство. — Нерчинск. Среди нелегалов. — Знакомство с Борисом Валентиновичем Беккер и Марком Елизаровым. — Роман и женитьба на Фаине Ефимовне Рязанской. — Свадебное путешествие во Владивосток. — Цены в Сибири. — Из Владивостока во Владикавказ. — Толстовская коммуна в Лескене. — Эпизод с цыпленком. — Пропажа и поиск кобылы. — Выход из коммуны.

Киев, 1900-е годы. Щекавицкое кладбище, на котором захоронен брат деда НА Сергей Буслов.

Б Р А Т С Е Р Г Е Й

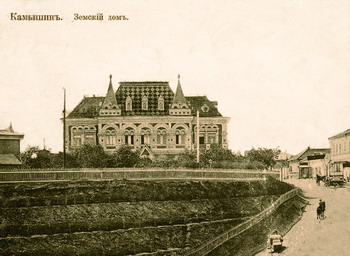

В сущности говоря, я очень мало знал Сережу. По детскому возрасту я его знал за послушного и более моего прилежного в школьных занятиях. В то время как, по мнению матери, я заслуживал порку и не очень ее боялся, Сережа умирал при виде орудия наказания. Он не был против того, чтобы пошалить, но очень боялся наказания. Мы между собой не очень дружили. В нашей семье в Быхове я как-то дружбы между ребят не помню. Анюта как-то лопатой голову мне разрубила. Вера держалась особняком, смотрела на нас свысока, любила читать нравоучения. К тому же семья наша как-то разваливалась. Маша вышла замуж и уехала в Киев, Груня умудрилась попасть в школу повивальных бабок, Феде посчастливилось устроиться в железнодорожное училище. Все отъезжали. Несколько погодя, Анюта уехала к Маше. Затем произошла ликвидация нашего сельского хозяйства, и мы начали кочевать. А когда я поступил в Рижское депо, то и сам откололся от семьи. Сереже в это время было десять лет и он учился по настоянию Феди в Камышинском реальном училище. Так что у всех нас были разные пути и связующей была только мать. Сам я жил, воюя за свою жизнь с проблематичным стремлением «выйти в люди».

При таких обстоятельствах, конечно, близко знать, чем живет Сережа я не мог. Знал только, что учится он очень хорошо, что он очень самолюбив, но не требователен. Жил он неотрывно с матерью. Когда я уехал в дальние края, Сереже было около четырнадцати лет. Переписки с ним у меня почти не было, а редкие письма мало что говорили.

Когда он с матерью переехал в Киев, ему почему-то попасть в казенное училище не удалось, и он поступил в частную Валькеровскую гимназию. Тут же он стал подрабатывать репетированием учеников, стараясь меньше одалживаться Феде. Между ними было не все ладно. Индивидуальность Сережи была радикальней, чем у старшего брата и они не дружили. Конечно, разница лет тоже имела значение.

Известно мне стало, что когда кому-то мать говорила, что если бы не Сережа, то она поехала бы к сестре в монастырь, Сережа об этом узнал. Но на него это подействовало настолько сильно, что через некоторое время он, присоединясь к иногородним одноклассникам, переселился в город в их общежитие и стал жить самостоятельно. Как передавали мне впоследствии его товарищи, нравом он был веселый, был коноводом, но серьезным. Они много занимались общественными вопросами, много спорили, добиваясь истинного представления о том, для чего жизнь, какая она должна быть и, что надо делать, чтобы быть честным и полезным членом общества. Это были годы реакции и борьбы с ней. Годы формирования общественных идей, предреволюционные годы, ознаменовавшиеся появлением Горького М. — этого русского буревестника.

Компания Сергея не была однородной. Здесь были дети чиновников и даже помещиков. Следует думать, что у него была и другая компания, так сказать, компания идейная.

В 1904 году, в каникулярное время гостил у Груни в Чечерске и тесно связался с кружком еврейской молодежи. Надо сказать, что Чечерск в то время был исключительно еврейским местечком.

Этому кружку он уделил много внимания. Каким-то образом Груня обнаружила у него революционную литературу. Когда же она заговорила об опасности, какой он себя подвергает, то Сережа отрезал: «Не вмешивайся в мои дела. Я знаю, что опасно, что не опасно, что надо мне делать и что не надо.»

На следующий год он снова приехал в Чечерск, причем привез целый чемодан брошюр, листовок и прочего. В это время там была и мать. Пока они успели обнаружить содержание чемодана, добрая половина была уже унесена. Затем он куда-то выехал, а у кружковцев были произведены обыски и кто-то из них был арестован.

Это привело Груню и мать в ужас, и, недолго думая, все, что оставалось в чемодане пошло в печку. При этом очень много обугленных листовок вылетело в трубу и весь больничный двор оказался покрытым обгоревшими листками. На счастье прошел дождик и мать с Груней успокоились.

Но получилась целая драма. Возвратившийся Сергей обнаружил исчезновение значительного количества ценного груза, который с риском был привезен. Это привело к крупному разговору и разрыву с сестрой. В тот же день он уехал.

Известен такой факт. На железнодорожной станции Киев с переходного через пути виадука Сережа разбрасывал прокламации. Ветром относило их в депо. Это было замечено жандармерией. Но когда какой-то жандарм поднялся на виадук, Сережа издали показал жандарму вывернутые карманы и, убежав в другую сторону, скрылся.

Следует думать, что он состоял в какой-то организации, но в какой — это было неизвестно и товарищам по общежитию. Он был настолько конспиративен, что после смерти в его вещах ничего не было найдено такого, что бы могло установить его партийную принадлежность.

Судя же по его взглядам, как это передавалось его друзьями, он был социал-демократ левого уклона. Назревали события и развертывались. Развертывала свою работу и охранка. Пошли слухи о предстоящих погромах. Черная сотня подняла голову. Слухи подтвердились: начался еврейский погром. В основном громилам нужно было грабить, поэтому началось дело с магазинов. Били окна, ломали двери и тащили, кто что мог. Патрулировавшие войска не ввязывались, а похоже, что и подбадривали. Как же, священные хоругви, портреты царя, «боже царя храни» и прочее…

Известно, что Сергеем была организована группа самообороны.

Группа эта базировалась на дворе редакции газеты «Киевские известия» или «Киевская мысль» — я уже не помню точно.

Группа была человек из восьми. Действовала она на углу Прорезной и Б. Владимирской улиц. Здесь останавливали грабителей и отбирали награбленное, складывая в кучу.

Киев. Улица Прорезная. Возникла в конце 40-х — начале 50-х гг XIX века (прорезана сквозь земляной вал Старокиевских укреплений времён Ярослава Мудрого).

У кого-то был револьвер, а у Сергея только палка.

И вот произошла трагедия. Винтовочным выстрелом с Крещатика Сережа был убит. Собственно, ранен. Пуля попала под левый сосок.

Единственно, что он просил, это не сообщать матери.

Умер он в тот же день в больнице.

Это убийство было отмечено в печати, и похороны Сережи превратились в демонстрацию. Кроме гимназистов было много рабочих с пароходных мастерских, из депо, с Южно-русского завода, было студенчество и разная публика.

Похороны были гражданские. Могила была завалена венками с алыми лентами. (Кстати сказать, видимо полицией, ночью ленты были обрезаны).

Случилось так, что прах Сергея похоронен рядом с прахом отца на Щекавицком кладбище. На памятнике обелиск со сломанной вершиной — было выгравирано:

» Ты пал, спасая угнетенных,

Ты жертвой пал в борьбе святой,

Ты пал за правду, за идею,

Стремясь к победе дорогой».

Так кончил дни свои мой младший брат.

По поводу убийства завязалось расследование. Через месяц могилу отрывали и экспертной комиссией было установлено, что убит он был винтовочной пулей, то есть солдатом.

Таким образом можно установить, что и военные власти были за погромщиков.

Из расследования ничего не получилось «за ненахождением виновных». Пробовал и я искать виновных. То есть, виновным я считал ротного командира. И если бы он был мною найден, я бы его отправил вслед за Сергеем.

Вот и все, что мне вначале рассказала мать, а затем его товарищи. Один из этих товарищей, по неустановленной причине, уже при моем приезде в Киев, покончил самоубийством. Относят это к разочарованию жизни.

К И Е В

Мне надо было думать о работе. В Киеве я получил рекомендательное письмо к начальнику службы тяги Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. Моя поездка в Петроград оказалась неудачной. Медицинское освидетельствование установило непригодность моей дальнейшей службы на железной дороге в качестве машиниста ввиду слабого зрения. Это для меня был удар. Лестная для меня профессия была потеряна и нужно было начинать снова.

Быть мастеровым мне не хотелось. У матери в Киеве на Трухановом островке оказался домишко, купленный случайно за мизерную плату. И в нем- то я и поселился, питаясь то у Маши, то у Анюты, то в столовых.

Кто бывал в Киеве знает, что на Подоле была Александровская улица, в середине ее был ( может быть есть и сейчас) скверик. Если выходить к скверу с Александровской улицы, то с левой стороны против сквера была небольшая типография.

Александровский спуск 1900-е гг.

Одна из живописнейших киевских улиц, — теперь Владимирский спуск, — соединяет Подол с Крещатиком, здесь был пущен первый в России электрический трамвай.

Одна из живописнейших киевских улиц, — теперь Владимирский спуск, — соединяет Подол с Крещатиком, здесь был пущен первый в России электрический трамвай.

Киевскому городскому комитету партии С-Р (дело было в 1906г.) нужно было отпечатать листовку. И вот для группы партийцев было задание отпечатать в указанной типографии. И днем. Налетом. Я должен был, в случае появления полиции, сигнализировать с угла Александровской улицы, а при благополучном исходе, по сигналу на типографии, взять часть листовок для доставки на указанную квартиру.

Я в налете не учавствовал. Но мне известно, что двое товарищей зашли с улицы и двое со двора одновременно.

В магазине были арестованы бывшие там люди и, пока совершался весь процесс налета, входившая в магазин публика арестовывалась.

В типографии было предложено рабочим набрать текст листовок. Как это там делалось я не знаю. Но чтобы самому не возбуждать подозрения, приходилось менять место и даже зашел в трактир, выпил водки, чтобы успокоить себя. И хотя вооруженного сопротивления делать не предполагалось, все же с непривычки я волновался. Налет растянулся часа на два.

Я по сигналу быстро вошел через двор в типографию, получил порцию листовок, запрятал их под рубашку, затянул пояс и был таков.

Арестованной публике было приказано десять минут соблюдать тишину и товарищи, бывшие в магазине, также успели скрыться.

Так я участвовал в революционном движении. Вообще, за первую половину 1906 года было проделано немного дел.

Во второй половине я уехал в Сибирь и больше в практической работе партии не участвовал.

Но, по порядку.

Знакомых на острове у меня было много. Во-первых, три двоюродных брата, два брата Дубровских, товарищи по работе в мастерских, кроме того две родных сестры.

Все это способствовало тому, что около меня образовался кружок, собиравшийся ежедневно. Я жил один, никого не стеснялся, а у друзей моих то родители стесняли, то углы были неудобны для собраний.

Тянулись ко мне ребят по разному. Братья Дубровские — те налегали на выпивку. Венедикт Буслов — интересовался общественными вопросами, другой брат двоюродный тяготился домашними условиями.

У него оказался сифилис и его жена поедом ела. Форма, правда, не тяжелая, он вскоре излечился совершенно, но дело, конечно, конфузное. Двое друзей из мастерских, как и Евдоким, тяготели к общественным вопросам.

Вскоре мне пришлось приютить эсеровского партийного работника. Тихонький незаметный еврей с громкой кличкой «Сашка отчаянный». Отсюда и пошло. После Сашки появился Андрей «длинный» — опасный студент с револьвером. Назывался максималистом. Помешан был на экспроприации. Попался в деле ограбления какого-то кассира и кончил жизнь на виселице.

Я не мог отказать в приюте на несколько дней гонимым судьбою идейных людей, но экспроприаторы мне не нравились. Здесь пахло кровью невинных людей и бандитизмом. Я через Сашку просил неизвестные мне инстанции прекратить посылать ко мне экскистов и указывал, что моя квартира не годится для таких целей.

Все же получилось так, что я как-то, само-собою, оказался связанным с городским комитетом партии социалистов — революционеров. Членом партии я не мог быть потому, что плохо разбирался в программных вопросах. Кроме того, у меня и с работой было неважно. Я никак не находил подходящего дела и предполагал весной выехать из Киева.

Однако, по просьбе комитета партии нашел на острове подходящее место для городской конференции, организовал охрану. Казалось, делалось все в строжайшей тайне, ребята были надежные, посты размещены хорошо. И все же конференцию пришлось прервать, так как постовые сигнализировали об опасности. Ну, если не закончилась работа конференции, зато и охрана осталась » с носом» — взять не удалось ни одного человека.

Затем пришлось участвовать в организации и перемещении нелегальной типографии. Пришлось научиться распознавать шпиков и изловчаться от них отрываться.

Пришлось участвовать в налете на типографию для напечатания какой-то срочной листовки. Роль моя, правда, была скромной — я стоял дозорным а затем отнес пачку листовок по указанному адресу.

Мне предлагали перейти на партийную работу и на содержание партии, но я отказался, не чувствуя себя на это способным и, кроме того, меня не удовлетворяло что-то в партийности.

А в скором времени я получил место (примерно, в мае) в партии по изысканию Сибирско-Туркенстанской железной дороги.

Отправляясь к месту работы я, по просьбе сестры Веры, заехал ее посетить — опять в Камышин. Она вышла замуж за камышинца А.П.Неклюдова и у нее был мальчик — сын лет пяти — Женя. Вера же, как оказалось, заболела туберкулезом легких. Нельзя было не повидаться. Она жила верстах в двадцати в какой-то деревне, заведовала столовой, открытой по случаю неурожая.

Здоровье ее было неважным. Кумыс, который ей предписывался пить, она не выносила и я выпивал каждый день четверть этого напитка. Прожил я у Веры с неделю, и это было последнее свидание с ней.

В 1907 году она сканчалась в Баркалабовском монастыре.

Через пятнадцать лет рядом с ней легла мать.

Уход членов нашей семьи происходило, в общем, трагически.

1. Брат Ваня умер 4-х лет, убившись при падении с палубы в трюм баржи.

2. Сестра Фруза (Ефросинья) умерла 2-х лет от ожегов воспламенившегося керосина.

3. Сережа, юношей убит во время погрома.

4. Сестра Вера сгибла от туберкулеза. А как ей не хотелось умирать. Она и в монастырь поехала, надеясь на «помощь божью». Тщетно.

Рождение человека не обязательно, но если он родился, то умрет обязательно. Бессмыслица. И как жалок человек со всей своей наукой и техникой.

Но, дальше: живой говорит о живом. Я живой, но знаю, что моя очередь исчезнуть совсем и навсегда — близка. Моя смерть будет более или менее естественна: по возрасту. Спасибо и за это.

С Н О В А С И Б И Р Ь. Т У Р К С И Б.

Из Камышина через Самару (Куйбышев), где я, садясь на извозчика, располосовал себе пиджак, направился на Восток.

Не обошлось без приключения. Вышел в Златоусте на рынок за продуктами и опоздал к отходу поезда, и только в Омске нашел свои вещи, снятые с поезда по моим телеграммам.

В Омске я купил дождевой плащ и, видимо, для того, чтобы убедиться, что не всякие плащи спасают от дождя.

Конечная станция моя была Болотная. От нее на перекладных я должен был догонять свою партию, ехавшую на неделю впереди меня.

Это я третий раз пересекал Сибирь, сидя в вагоне поезда, а тут пришлось познакомиться с ее просторами на телеге.

Путь вышел трудным. Дожди преследовали меня упорнейшим образом. Дожди такие, что плащ мой терял всякое значение, а скорость движения сводилась к минимуму, в то время как я должен был нагнать партию в пути. На всех станках я получал сведения, когда она была на них. Благодаря тому, что и ее поливало, я все же понемногу ее догонял. Правда, они ехали с грузом всяких принадлежностей — палаток, инструментов, бумаги, кухонной посуды, походных кроватей и так далее и тому подобное, а я — налегке. Все же в Крапивную я приехал на четыре дня позже, за что получил нагоняй.

Начальник партии был инженер Таубе. Большой барин, видимо из прибалтийских баронов.

***** Наша справка

Села Крапивного на карте нет. Есть в том районе село ТИНДИРЛИНКА. Русское образование от тюркского «киндырла» — крапивная. Звук «к» перед гласным и стали произносить как «т» под влиянием местного говора. Видимо деду легче было запомнить значение слова.

Таубе Александр Фердинандович (19 августа 1834 — 12 июля 1897), барон, выпускник института Инженеров путей сообщения.

Выходец из старинного немецкого рода, известного с XIII века, католик.

Сын Сергей Александрович (род. 19 августа 1870), инженер-путеец, оставшийся после революции на родине, получил звание Заслуженный железнодорожник СССР.

***** конец справки

Должность была моя маленькая, стал вроде завхоза.

Ах, Сибирь, Сибирь! Мы въехали, что называется в ее нутро. Двести с лишним верст от железной дороги. Редкие прогалины с местопребыванием людей, а то тайга непроходимая, вековечная, глухая.

Представьте себе, что вам надо провешить прямую (от слова «вешка») на какое-то неопределенное расстояние в глухой тайге, где трава достигает высоты головы всадника. Значит, примерно, на глаз по прямой рубится просека. Просека нужна узкая, только бы мы могли провешивать трассу. Это значит идет впереди десятник с рубщиками, которые делают в тайге узкую щель, но достаточную, чтобы можно было работать с геодезическими инструментами. Если навален бурелом, его надо расчистить. А расчистить, когда навалено один на другой несколько таежных великанов, не так-то просто. Или, когда на пути встает «дядя» в два — три обхвата. Его срубить, спилить надо. Видели вы когда-нибудь рубку дерева в четыре топора? И как охнет тайга, когда такой великан свалится на мать — сырую землю. Это труд! А таежный гнус. И через самые хорошие сетки проникает эта кусачая тварь. Тайга тоже борется за свою самобытность.

Тут и буреломы, и столетние великаны, и болота, и гнус. На войне все средства хороши. Но… Но партия движется и движется. Как ножом прорезается просека, записываются всякие точки, уклоны, подъемы. Если они велики, изыскиваются обходы. И все вперед, вперед: и две версты в день, и десять в удачливый, но это редко.

Хорошо вечером после работы вернуться к палаткам. Костер не из веточек, а из бревен. На двадцать шагов полыхает тепло. А кругом тишь и темень, как в сказке.

Но, все-таки, я с партией бывал мало, а больше проживал в селе Крапивное, в доме таможного хозяйства двух братьев. Не самые были они на селе богатые хозяева, вроде как по-нынешнему сказать — середняки. А что за хозяйство у них было.

Рубленный из кряжей шестистенный домина с шатровой тесанной крышей. В дому этом обитало двадцать человек, из них десять — полных работников, да пять подростков. В доме чистота до блеска, по всем полам рядно. Большой двор обнесен сараями, поветями, амбарами. За двором — огород, за огородом — красавица река Томь.

Что же в хозяйстве?

Пятнадцать рабочих лошадей, да столько же в табуне на острове.

Восемнадцать дойных коров, да столько же молодняка на отгуле. Свиней я что-то не досчитался. Сколько птицы, это даже и хозяйки не досчитывали. Но ведь все это надо было обихожить. Накормить, подоить, загнать, выгнать. Надо было на такую семью готовить. Труд великий. Но в труде эти люди хватки. Все под один, все как один. Надо посеять, снять, обмолотить, смолоть. А сено. На две недели выезжали косить, стога метать. Так же на пашню. Так же на уборку — на месяц. Я видел, как мужчины жнут и поражался. Ему рук не хватает. Ногой подворачивает кустище овса и из-под серпа выходит не жменя, а полснопа.

Луша, девушка восемнадцати лет, специалистка вершить стога, а стога по сорок копен. Великаны.

Я все лето провел среди этих богатырей и, право, чувствовал себя мальчиком никудышным.

Ну, и ели… Хорошо ели. Можно сказать жрали с аппетитом, много, впору своей работе — и первое и второе мясные. Это не то, что в наших министерских столовых мясное. Нет, кусок мяса в фунт на едока. Баран на три-четыре дня. Все вкусное, полноценное и в полную волю. А иначе бы как? На пятнадцати упряжках двое едут за сеном. Это как? Надо навить возы не в пятнадцать пудов, а в полных тридцать. Лошади здоровые, томской породы — вывезут. Двое на пятнадцать подвод. Вот он и корм отдается. Заглянул я как-то в амбаре на чердак — рот разинул, увидев запасы окороков, боков, языков, колбас — и чего там только не было: весь чердак завешен такой консервированной продукцией.

Пришлось видеть и гулянье сибирское. По случаю помочи хозяева выставили угощение.

С внутренними стенами был сделан какой-то фокус, и столы протянулись через три комнаты: во весь

дом, человек на восемьдесят. Водки стояло четвертей восемь — десять. Столько же ведер пива. По ту и другую сторону стола разместилась закуска. Я не буду перечислять, да и не припомню всех кушаний, словом, была в полную меру к выпивке.

Пили все, вплоть до детей. Все выпили, все съели. Грузные ушли благодарные гости. Никто не упал, не свалился. Все чин-чинарем. Выпил и я порядочно, вволю и долго толковал с полюбившейся мне Лушей.

Скажу откровенно, полюбилась она мне крепко за лицо красивое, за глаза ясные, за смех веселый, за грудь высокую, за стойкость женскую и твердый ум.

Нравился и я ей. Охотно проводила она со мной короткие часы свободного времени, но… я не годился для их богатырской жизни и труда, а она усомнилась в возможном счастье где-то далеко-далеко в другом мире.

Отец ее мне сказал: «Тебе, паря, Лушка по сердцу, иди в приймы — отдам за тебя, будешь, как сын.»

Любви не хватило ли, струсил ли объема работ, но расстался все же с этой милой девушкой. Не без боли сердечной и она сказала : «Прощай, Анатолий, буду тебя помнить». И я тебя, Луша, помню. Старуха ты сейчас. Быть может сынов твоих извел супостат Гитлер, а может быть и нет тебя на свете.

Примерно в октябре полевые работы были закончены и партия наша стала свертываться.

И О П Я Т Ь К И Е В

В ноябре я был снова в Киеве. Для камеральных работ я был не нужен. Пока я находился в Сибири, в Киеве против меня был составлен заговор. Мать и сестры, а также и отец, который в это время был в Киеве, решили так, что меня надо привязать к месту, привязать к семье.

Я не знал, надо ли жениться, надо ли связывать себя и надевать хомут. В общем, решения жениться у меня не было, но я не спорил с родителями.

Отец хотел меня сосватать с девушкой из семьи старинных знакомых моих родителей. Это семья хлеборобов украинцев в с. Мотовиловке. Поехали смотреть. Старики вскоре забыли о главном и увлеклись за фляшкой горилки разными воспоминаниями.

Я совсем не знал, что мне надо было делать. Беседа с девушкой не вязалась. Ей было всего 16 лет. Стеснительная, она тоже не знала, куда себя девать. Предложила Паша (ее звали Пелагеей) пойти на станцию к ее сестре, я согласился. Пошли. Опять с молчанками. Пришли к сестре. У сестры — бакалейная лавочка, за лавочкой тесная комнатка. Приняли нас приветливо, со смешками. Там тоже оказалась девушка: живая, смешливая. Наладились разговоры. Меня заставили рассказать про Порт-Артур. Словом, в конце концов, все это мне надоело. Я предложил проводить меня на станцию, где я простился и с первым поездом уехал в Киев, оставив отца у кума (крестный отец Феди). Так закончилось одно сватовство.

Не помню по какой причине я эту зиму жил у Анюты. Кажется мне, свой домишко мать продала, чтобы мне негде было заводить компании с «опасными людьми». Все же не уберегли. Но это потом.

Завязалось новое сватовство. По соседству жил какой-то рабочий пароходства. Я его знал, но без знакомства. И вот, у него жила племянница «такая ли скромная, такая ли работница, такая миленькая».

Девушка в самом деле была миленькая, в самом деле изящно вышивала и т.д.

Ох, уж эти девушки. Как они приятны, как они милы, а я так влюбчив… А тут сватать стали по деловому — с водочкой, с закусочкой. Кстати, гарантировали должность помощника машиниста на пароходе. А тут — мать, а тут сестрички. Женись — человеком будешь. Женись, будет тебе скитаться. Женись, дай мне спокойно умереть. И так далее и тому подобное.

Я стал одуревать. Близость орошенькой девушки тянула, как омут в болоте. И, видно, не судьба.

Попросили меня провести беседу в бундовском кружке. С кружка я попал не домой, а в Лукьяновскую тюрьму и просидел там три месяца. А когда вышел, то в женихи я уже не пригодился.

Как же: арестант.

Это было уже в апреле. На прощанье мне жандармский подполковник посоветовал по-добру уехать из Киева. Да я не прочь был уехать и в скором времени уехал на постройку Амурской железной дороги в город Нерчинск. Туда вытянул меня Федя. Он там служил.

Н Е Р Ч И Н С К

Устроили меня чертежником, которым я сроду не был и циркуля держать в руках не умел. Понятно, пришлось эту работу оставить. Не по мне было неотрывно сидеть за столом и снимать на кальку чертежи.

Нашел работу по себе. Поступил рабочим в литографию. Понравилось мне это дело и решил поучиться. На другой день усердно крутил ручку колеса, двигавшего платформу…

Усердно шлифовал камнем, стирая старые чертежи.

Заведующим был Николай Иванович Чистов, но там он служил под именем Кириллова Гавриила.

Чистов был на нелегальном положении.

Далее я познакомился с техником Пасиным Алексеем Ивановичем, тоже нелегальным. Он живет сейчас в Москве и Фамилия его Батурин Вас. Вас.

Познакомился я с секретарем технического отдела Хабаровой Ольгой, жившей по паспорту сестры.

Главным инженером технологического отдела был Елизаров Марк Тимофеевич, впоследствии первый комиссар путей сообщения в советском правительстве. Знавал еще нелегального техника Орехова.

Так вот, в какое окружение я попал. А попал в окружение потому, что скоро мне пришлось со всей этой компанией сражаться.

Большинство этой компании были мальчики во главе с Чистовым. Большевик Елизаров наших собраний не посещал. Большевичка Хабарова иногда поддерживала меня, а иногда не соглашалась. Народ все был образованный, подготовленный, тертый. И мне бывало трудновато, но я не пасовал.

Видимо, моя аргументация в споре не была очень слабой, так как без меня в компании было скучновато.

С другой стороны, я стремился к этому кружку, так как он давал мне очень много и я оттачивал свои убеждения.

Жили мы неплохо, хотя для некоторых товарищей это была добровольная ссылка. Часто устраивали пикники, чаи, чтения и беседы.

Фотография из архива Васильевых (Бусловых). Нерчинск.14 мая 1908 года.

В центре будущая бабка НА Фаина Ефимовна Рязанская.

Народ исключительно непьющий. И когда надо было встряхнуться, у меня были знакомцы: техник Денисов, который не любил споров и дебатов- техник Зайцев, поклонник бильярдной игры, за которую год спустя был убит партнером. Это была ресторанная компания, которая иногда не прочь была и подебоширить.

На мир я смотрел открытыми глазами, чувствовал я себя хозяином положения. Горизонты и перспективы были (казалось) благополучными. Охотно трудился, постигал все мудрые способы перевода на кальку чертежа, закрепления его и печатания копий. К этому добавилось развившееся чувство неравнодушия к О. Хабаровой. Чем дальше, тем больше.

Безнадежное казалось дело. Партия неподходящая, казалось всякому, когда заметили мое тяготение к О. Допускаю, что некоторые планы насчет Ольги строил Федя. Это поддерживалось начальником технического отдела инженером Беккером Борисом Валентиновичем — либералом, его женой Анной Андреевной, у которых О. была своим человеком.

Анна Андреевна Беккер с детьми и Марк Елизаров с приемным сыном.

Середина 1910-х годов. Фото из архива Галины Ивановны Ивановой (Беккер).

Чистов советовал мне бросить, не увлекаться, чтобы потом не каяться. Но разве сердцу закажешь.

Да такому своевольному сердцу, как мое. Да, черт возьми, почему? Почему я буду каяться?!

Я временно жил в помещении литографии, и было неудобно занимать производственное помещение. Оказалось, что в квартире О.Х. есть маленькая комнатушка, свободная и эту комнатку предложила мне Ольга Ефимовна. Понятно, для меня это радостный случай. К этому времени я увлекся до отказа: больше увлечься и влюбиться было невозможно. Я не мог пожаловаться на полное равнодушие ко мне со стороны со стороны О.Е. Больше того, я замечал склонность ее быть больше со мной. Следовало бы сказать, что я был безумно влюблен. Так, по крайней мере, определяется период, когда мужчина и женщина стремятся друг к другу. Так определяется это дело в романах. Нашему сближению способствовало, с одной стороны, увеличивавшееся совпадение взглядов на вещи, на жизнь, взгляды на честь и достоинство- с другой стороны, частые выезды на Нерчу, катание по Нерче, совместное жительство.

Теперь читателю нетрудно угадать завершение романа: Ольга Ефимовна Хабарова, она же Фаина Ефимовна Рязанская, стала моей женой.

Этот факт в нашем обществе был принят кисло, и кое — кто выражал удивление как такая умная, такая образованная женщина с положением связала судьбу с этим буйным анархистом и антихристом.

Одним словом, поздравлений не было, не было и пирушки.

Теперь можно было бы сказать, что Фаня ошиблась, если бы у нее превышали расчеты над чувством и увлечением.

Можно было бы сказать, что я не обдумал возможное будущее, но я о будущем думал меньше всего. Я жил настоящим, жил своим чувством. Кто виноват? Виновных не было. Это жизнь в известной своей части. Мы себя чувствовали блаженно и были далеки от всего, что не касалось той минуты.

Мы взобрались на скалу, на один, из так называемых, столбов. Это было рано утром. Солнце еще приближалось к горизонту, но было уже светло. С вершины столба ничего не было видно, кроме безбрежного моря белых облаков. Верщина скалы казалась крохотным островком в этом волшебном океане. Первые лучи солнца не скользнули привычно по каким-нибудь предметам. Нет, горизонтом служил какой-то дальний край облаков. Над нами темно-голубое, почти синее, небо, у ног наших — белый и неподвижный океан, а впереди, показавшийся край солнца, щедро залившего своим светом все и нас.

В этом неземном сочетании не могло быть земных мыслей и дел.

В этой неземной гармонии мы были частью ее, частью мироздания.

Таково было и наше чувство.

Однако, земные дела шли своим чередом. Как-то ночью, когда вылезает из нор всякая пакость, к нам нагрянула полиция и произвела обыск. Ничего особенного найдено не было, кроме нескольких запрещенных книжек у меня и паспорта на имя Батурина у Фани.

Все же, на созванном рано утром совещании решен был наш немедленный отъезд в неизвестном направлении- и утренним поездом мы выехали в «неизвестном направлении» во Владивосток. Это было путешествие новобрачных, о чем позаботилась полиция.

НЕРЧИНСК, ВЛАДИВОСТОК, ЛЕСКЕН

Путешествие, хотя и невольное, было нам в руку. Во Владивостоке остановились в гостинице. Чисто случайно я встретил маньчжурского инженера Тиц, старшего брата моего приятеля Адольфа. Семья его оказалась очень милой, так что было куда и пойти.

В перемешку с поисками работы мы много катались на тампунках, ели бананы, собирали удивительной расцветки и строения ракушки и кораллы, а в общем, любовались в полную меру наших страстей.

Прожили во Владивостоке недели три. Может можно было возвратиться, но получили телеграмму от сестры Фаины Ольги с Кавказа и решили перекочевать из Владивостока во Владикавказ. Снова тронулись, но в обратный путь.

Да, тогда и с небольшими деньгами можно было ездить по свету. Вот вспоминаются цены, например, в Сибири.

Жирный, большой, жареный гусь стоил восемь копеек, столько же стоил жареный поросенок. Яйца — пять копеек десяток. И все в таком роде.

Ехали мы дней двадцать. Сошли в Котляревской, перетащились к знакомому Фане ямщику — она несколько раз была в этих краях. На следующий день по зимнему пути отправились на Лескен: дистанция шестьдесят верст.

Хутор Лескен Хаевской волости, Нальчикского уезда, ныне Кабардинская АССР. История Хутора такова. Несколько интеллигентов врачи, педагоги и другие последователи Толстого — объединенные полковником в отставке, светлейшим князем Мингрельским Дадиани, надумали организовать коммуну, в основном, сельскохозяйственную.

Была приобретена на имена коммунаров земля, построены домики и начали осваивать землю: корчевали, заводили сады и тому подобное.

Неприспособленные к физическому труду, с тягой к литературе, эти толстовцы выдержали — высидели на хуторе лет пятнадцать, а затем рассеились.

В хуторе осталось к нашему приезду четыре дома. Дом Хабаровых, в котором жил сын коммунарки Иван Александрович Хабаров — муж Ольги Ефимовны — сестры Фаины Ефимовны. Дом Дадиани, в котором жил сын полковника, молодой человек без средств и образования. Дом грольщика (?? А.А.Б.) Тимофея и дом еще какого-то поселенца. Вот и весь хутор и все, что осталось от коммуны.

Иван Александрович Хабаров неврастенический двадцатипятилетний человек с женой О.Е. существовал на пособия родителей и в очень незначительной степени от выручки за яблоки.

В хозяйстве было две коровы, бычок и лошадь. Хозяйственные постройки запущены и полуразвалены.

Земельный участок состоял из восемнадцати десятин (га). Треть участка — старый сад, треть участка — новый, еще неплодоносящий сад, а треть участка — под двором и огородом.

Предполагалось, что две наши четы должны составить что-то вроде коммуны.

Местоположение мне очень нравилось. Хутор у острогов Кавказского хребта. Сам хребет, как бы нависает над вами своими пиками с блистающими ледниками и снеговыми шапками. Кругом лес. Величественные чинары, граб, орешник. Климат очень мягкий. Снег, по которому мы приехали, быстро растаял и надо было готовиться к садовым и огородным работам.

Ощущалась необходимость в коровнике и амбаре. И я тотчас же начал с рубки и вывозки леса, с его окантовки, а затем и постройки здания. Одновременно надо было вывозить навоз на огород.

Это были первые сельхозработы, за которые я и принялся.

Фаня, по образованию фельдшерица, в скором времени обзавелась пациентами. Местные ингуши и кабардинцы ее уже знали и потянулись к ней, так как вблизи лечебных пунктов не было.

За всяческими такими делами началась весна.

В это же время на семейном совете решено было легализовать Фаню путем церковного бракосочетания. За это дело взялся Володя Дадиани. Надо было найти захудалого попика, который бы решился нас обвенчать, так как документы Фаины не соответствовали требованиям. Священник был найден и в условленное время, в условленный день рано утром выехали. Верстах в пятнадцати заехали на хутор каких-то немцев Рихтеров. Это знакомые Хабаровых. Это хорошо организованное хозяйство, с хорошими постройками, с хорошим породистым скотом. Хорошо оборудованная мастерская. Словом, хозяйство образцовое.

Передохнув, двинулись дальше. жених и шафера верхом, невеста с сестрой на санях.

В узком ущелье на площадке церквушка человек на двадцать — тридцать. Священник молодой, толстомордый, видимо, спит по целым дням. Хор — три человека.

Жених и шафера с карабинами за плечами, а у нашего светлейшего князя, кроме винтовки, с одной стороны висит маузер, а с другой серебрянная отцовская шашка. Он, Володя, красивый горец. К нему так идет горская одежда.

Служба ведется как-нибудь, потому что ни венчающиеся, ни прочие относятся к «таинству бракосочетения» без всякого уважения. В момент, когда венчающимся нужно пить вино, молодую чуть не стошнило, так как сосуд с вином подносился таким образом, что грязный палец, с длинным, никогда не чистившимися ногтями, был утоплен в подносимом вине.

Обряд кое-как закончен. С крыльца церкви грянул залп, ознаменовавший законный брак А. Буслова с Ф. Рязанской.

Таким образом, приобретя мою фамилию и получив паспорт с моей фамилией, Фаина становилась легальной гражданкой. Что и требовалось.

Было уже поздно и нам пришлось вновь заехать к Рихтерам на ночевку и на предварительный свадебный пир.

На следующий день настоящий пир был организован на Лескене. Погибла курица, бутылочка водки, бутылка вина и что-то еще. Конечно, такой пир был не по мне, но положение обязывает — коммуна.

Рассказывали, что один из предшественников коммунаров, будучи противником смертной казни, собирал клопов и других насекомых в коробочку и выносил в поле, ел только овощи, пил только воду и сознался на смертном одре, что все чепуха, кроме стакана коньяку и хорошей закуски. Но было поздно. Коньяку не оказалось, а когда его привезли, саморазоблачитель скончался.

Мир праху честного человека.

Фаине, в благодарность за излечение расстрелянной руки, привезли парочку барашков-буянов.

Где их чертяка не носил. По кроватям, по столам, на печке, а спать обязательно в постель.

Вывелись цыплята и один из них привязался ко мне: куды бы я ни шел, он бежал за мной. Если терял, то отчаянно пищал и так, что люди приходили на помощь и кричали, чтобы я отозвался. И как только голос мой достигал слуха цыпленка, он мчался на голос и довольно попискивал, взобравшись мне на плечо. Погиб трагически — я полол грядку и не видел, как цыпленок умостился подо мной, а я потерял равновесие, сел и… прямо на своего питомца. Женщины плакали.

Да, и привязанность не гарантирует безопасность, когда связываются неравные величины.

Не повезло мне в хозяйничье. Выехал я в станицу Прохладную. Надо было продать масло и купить сепаратор и еще кое-какие мелочи. Выехал с тем неудобством, что нельзя было оставить дома жеребенка: ехал минимум на два дня.

До Прохладной проехал и вполне благополучно. Продал масло, купил сепаратор, выполнил все другие дела и поручения. Удивила меня торговля виноградным вином. По обе стороны улицы возы с вином — выбирай какое по вкусу. Ну, а по вкусу надо подобрать. Вот и ходят покупатели от воза к возу и пробуют так, что пока найдет себе вино по вкусу, то вряд ли он уже разбирается во вкусе, напробовавшись с пары десятков возов.

Окончив все дела, выехал домой. Невдалеке нужно было переехать через полотно железной дороги. Шлагбаум был опущен: приближался поезд. Не зная отношения лошади к поезду, я слез с воза и взял ее за узду. Жеребенок толкался тут же. Поезд с грохотом промчался мимо, и вдруг, жеребенок, стрелой выскочив к поезду, помчался рядом с ним. Что делать? Бросить воз и бежать за жеребенком — на возу товар и сепаратор.

Отъехав в сторону, я выпряг кобылу, на авось оставил телегу и помчался вдоль линии железной дороги. В версте расстояния оказался мост. Перебежать его жеребенок не мог. На пути также никаких признаков жеребенка не было. Куда он делся?

Вернулся обратно, запряг лошадь и поехал опять, придерживаясь линии. Проехал верст двадцать, но не в аулах и хуторах, ни на полях обнаружить жеребенка не удалось.

Заночевал на каком-то хуторе. Утром верхом я объехал в разных направлениях верст тридцать и все безуспешно. Договорившись с хуторянином, чтобы он продолжил поиски жеребенка за вознаграждение, я, вновь переночевав, отправился домой.

Там волновались. Четвертый день, а меня нет. Договорились с Тимофеем, чтобы на его лошади ехать на розыски меня. Но поздно ночью я возвратился живым и здоровым, но без жеребенка и с жалобно ржущей кобылой, которую пришлось несколько дней отдаивать,- в общем урон и неприятность.

Беда, как говорится, не ходит одна. Недели две спустя после случая с жеребенком увели кобылу. Увели ночью. Где искать? Как искать? Рекомендовали ингуша с Хаевского аула, как человека, знающего абреков, я, вместе с упомянутым ингушем, выехал на поиски.

Этот неприятный случай дал мне возможность посмотреть, как живут горцы. Мы ехали все время поднимаясь вверх и вверх. Проезжали через аулы. Понятно, всякие переговоры вел мой проводник, я же в этих переговорах ничего не понимал и больше рассматривал, как прилепляются здания и аулы в целом к скатам гор.

Представьте довольно крутой склон горы, уходящей высоко к облакам. Ниже вас еще более крутой скат, а иногда обрыв в пропасть, где узкой лентой бьется о скалы речка.

Потолок нижней сакли служит двором для верхней. Над этой верхней саклей гнездится еще сакля с таким же двориком. Между саклями вверх идет тропинка, представляющая улицу.

Стены построек каменные, накаты потолков из толстых бревен, которые должны выдержать нагрузку двора верхней сакли.

Пришлось нам заночевать. Ингуши, у которых мы остановились, очень гостеприимно приняли нас, с поклонами пригласили в саклю.

Нам, по их обычаю, помыли ноги, для чего хозяйка принесла таз и поливала из кувшина, а когда ноги были обмыты, собственноручно полотенцем их вытерла.

Среди пола сделан очаг, а сверху с балки спускалась цепь с крючком, которой можно было поднимать над огнем сосуды для варки и жарения пищи. Жарили мясо и на вертелах.

В общем, скудность. Помещение прокопченое и с тяжелым запахом жилья. Оконцы маленькие и в помещении полутемно. Спали мы на разостланном войлоке: нельзя сказать, чтобы было мягко.

Наутро, подкрепившись куском жаренного мяса и чуреком, мы продолжили путь неизменно поднимаясь вверх. Дорога вилась по склонам гор, местами расширяясь до пяти, примерно, метров, а местами суживаясь до пределов, представляющих загадку, как в таком месте может проехать арба.

Сознаюсь откровенно, не раз холодело сердце, когда приходилось ехать над пропастями. Хотелось слезть с лошади и идти собственными ногами, чувствуя под собою твердь.

Я не умею описать дикое величие и красоту картин, развертывавшихся перед нами. При этом картины беспрерывно менялись соответственно зигзагообразному пути.

По утрам пропасти затягивались облаками и их не было видно. Затем облака эти рассеивались, подымались и представлялась новая картина.

Так мы доехали до ледника, до последнего аула. Ледник тоже интересное явление. Во впадине между гор накапливается снег, нижние слои которого превращаются в лед и, вот, мы видим как бы обрубленную толщу в несколько десятков метров льда. Лед этот под давлением верхних слоев сползает очень медленно книзу, тает и, как бы из-под него бежит речушка, которая впоследствии превращается в речку Лескен.

Словом, кроме восхищения мною виденного, результатов по поиску кобылы не было. Ясно было только, что в этих местах лошади нашей не было. Впрочем, ясно это было только моему проводнику.

Делать было нечего. Повернули обратно и вновь заночевали в том же ауле и в той же сакле, что и накануне. Наутро проводник мне сообщил, что лошадь будет найдена, в чем я могу не сомневаться.

Действительно, когда я подъезжал к хутору, кобыла наша, стреноженная, паслась невдалеке от нашей усадьбы. Словом, я побывал в горах, доехал до ледника и кобыла нашлась.

Время мчится хоть и однообразно, но довольно быстро.

Коровник я сработал. Огород в цвету. Яблоки завязались. Все дело завернуто на полный ход, но в коммунальных отношениях не все ладно. Чувствуется почему-то, что ты не на настоящем своем деле, а вроде в гостях. Какое-то смутно неприятное чувство. Фаня тоже что-то примечает. И это «что-то» усиливается, приобретает сначала какие-то неясные формы, дальше начинает как-то конкретизироваться.

К зиме определилось ясно, что в усадьбе есть хозяева и, что, может быть, хозяевам надоели гости. А к Новому году мы решили, что нам следует уехать.