У отца Наталии Алексеевны художника Васильева А.А. не было такого количества учеников, как у нее, но, судя по воспоминаниям Игоря Владимировича Григоровича, члена СХ СССР, доцента Минского художественно-театрального института, они были такими же талантливыми и преданными.

Минск, Беларусь

Учитель

Познакомился я с Алексеем Александровичем Васильевым почти тридцать лет тому назад, когда мне было всего 12 лет. В памяти осталось необыкновенное волнение от встречи с первым настоящим художником, который должен был определить мою дальнейшую судьбу.

Один за другим разворачивала мама рулоны моих работ, написанных на оберточной бумаге акварелью и зубным порошком, которым я изображал снег. В них находили отражение прочитанные книги, сказки и реальные события, которые я видел. Самым большим размером (больше метра) выделялось изображение городской елки в Кишиневе. На нее пошло особенно много бумаги и зубного порошка с клеем. Здесь была и сама украшенная елка и Дед Мороз и множество ребятишек, играющих в парке.

Онемевший от волнения, следил я за художником, который внимательно рассматривал каждую работу, задавая вопросы. Меня поразила та серьезность, с которой он отнесся к моим работам — детским рисункам. В его отношении не было ни тени той снисходительности, которая нас так обижает во взрослых, когда они с трудом пряча улыбку стараются быть серьезными.

Эта серьезность и большая доброжелательность всегда отличали Алексея Александровича. Для него было совершенно неважно, ученик ли просит его совета или зрелый коллега-художник. Вначале он отмечал в работе самое удачное и интересное, а говоря о недостатках, всегда оставлял для автора возможность их исправить, улучшить работу и при этом находил те нужные слова, которые шли прямо к сердцу. Всегда после разговора с ним я испытывал большой подъем, большое желание работать.Такое ощущение бывает обычно после встречи с хорошей выставкой большого художника, с интересной книгой об искусстве, с хорошим фильмом. Это было не случайно. Прекрасно зная искусство, он всегда подтверждал свою мысль примерами из жизни и творчества больших мастеров, приводил выдержки из их дневников, примеры из собственной богатой интересными встречами и знакомствами жизни. Если это было дома, обязательно доставал соответствующую монографию или альбом репродукций, где подробно разбирал нужное ему произведение. Такой разговор всегда очень обогащал, давал толчок новым мыслям и чувствам.

Я уже не помню сейчас точно, что он говорил о моих работах тогда, в день первого знакомства, но главным было то, что он пригласил приходить к нему в любое время, обещал всяческую помощь и участие в моих делах, и это было самой лучшей и дорогой для меня оценкой всего,что я сделал. Эта встреча и определила мою дальнейшую судьбу. С тех пор моя жизнь и жизнь моих родителей до последних дней была связана с жизнью Алексея Александровича и его семьи.

На всю жизнь запомнился мне день, когда он впервые взял меня на этюды. Был теплый молдавский вечер, и мы вышли на окраину Кишинева, которая тогда была совсем недалеко от места, где жил Алексей Александрович.

Акварель моя, конечно, не сохранилась, но я до запахов помню весь пейзаж: красноватая земля, зелень виноградников, теплое летнее небо. Пейзаж казался мне необыкновенно красивым, хотя это был обыкновенный мотив, который я видел не первый раз. Таким прекрасным делало его мое восхищенное восприятие.

В тот первый раз Алексей Александрович почти не делал мне замечаний и только наблюдал за мной.Теперь я понимаю, что этим он давал мне возможность раскрыться, проявить в работе все, на что я способен.

Возвращался я с этюда бегом, чтобы скорее поделиться своей радостью с родителями, которые ждали меня дома. Я так бежал, что споткнувшись по дороге, упал и сломал палец руки, но даже боль не могла омрачить моей радости.

С тех пор каждое лето, пока я учился в школе, Алексей Александрович брал меня с собой в поездки. Мы исходили и изъездили пол Молдавии: писали панораму Днестра, холмистые Кодры, проселочные дороги среди хлебов, виноградники, старые пруды, заброшенные мельницы. К тому времени я уже писал масляными красками на небольших грунтовых картонках или холстиках, были у меня и небольшой этюдник , и мольберт, и стул. Я был скромным и неприхотливым спутником Алексея Александровича: вместе мы страдали от комаров, ночуя под открытым небом, вместе переносили тяготы переходов под палящим зноем, ели, что называется, из одной тарелки, делились всем, что у нас было.

Первое время я садился позади АлексеяАлександровича, чтобы видеть, как он работает. Каждое его движение, каждый мазок казались мне особыми, необыкновенными, и, в меру своих сил, я старался подражать всему, что у него видел.

Особое место уделял он выбору места предстоящего этюда. Долго ходил по окрестностям, взбирался на высокие места, прищуриваясь, долго всматривался в пейзаж. Обычно выбирал классические мотивы пейзажа с явно выраженными планами. Много работал над дальним планом, тщательно прорабатывая его и добиваясь ощущения глубины. Особенно привлекали его уходящие в синеву дали или холмы, поросшие лесом с красивыми живописными залысинами. Из состояний дня больше всего любил он закатный час, когда небо, дали и средний план были еще освещены последними лучами солнца, а часть переднего плана уже погружена в тень. Состояние это одно из самых красивых, но и трудных для пейзажиста, так как длится очень недолго. Мастерски, в течение одного двух часов подготавливал он работу к этому моменту, чтобы буквально в течение нескольких минут «схватить» его на холсте.

В те годы меня очень удивляла смелость, с которой он подходил к композиции пейзажа на холсте. Совершенно свободно он убирал куст или дерево, мешающее композиции, и в то же время, вписывал другое деревце, а то и целые куски пейзажа с понравившегося ему места. Любил писать большие развесистые деревья,особенно орехи, виноградники с гнутыми живописными палками, коров или овец с небольшими фигурками пастушков в высоких молдавских шапках-кушмах. С небом не спешил, иной раз по нескольку дней дожидаясь красивого состояния облаков. Больше всего ему нравились небольшие растрепанные вечерние облачка или более плотные, идущие против солнца,со светящимися вокруг них ореолом.

С огромным вниманием относился он к материалам, которыми работал. Подрамники, холст, грунт — все было лучшего качества. Никогда я у него не видел перекошенного подрамника, просвечивающегося холста, осыпающегося или потрескавшегося грунта. Писал он чаще всего на тонированных холстах: для вечерних состояний холст тонировался в красновато-желтые цвета, для пасмурных — в серые, а в основном — в благородный цвет зеленоватого волконскоита.Тонировались холсты большой кистью широкими свободными мазками и выглядели очень живописно, так что фактически, еще не начатая работа уже смотрелась. Размеры холстов в поездках были не больше метра. Как правило, велись два этюда: с утра и до часу дня – один и сразу послеобеда и до заката – другой. Иногда кроме них писались односеансные этюды сумеречного или дождливого состояния, так что каждый день был заполнен работой до отказа.

Мольберт, этюдник, палитра — все унего было в идеальном порядке. Очень красивой была его палитра. Была она темной, краски на ней располагались в порядке спектра от краплаков и ультрамарина в левом нижнем углу через синие, зеленые, желтые и красные к группе коричневых и заканчивались большой полосой белил в правом верхнем углу. Это постепенное изменение цветовой гаммы делало ее похожей на радугу из красок. Она всегда была ухожена, рабочее пространство вычищено до блеска. Место каждой краски было постоянным и со временем постепенные напластования их делали всю красочную полосу возвышающимся рельефом над сверкающим, как озерце, местом для смешивания краски. Старые мазки просвечивающие сквозь отполированную временем поверхность, создавали ощущение драгоценного камня.

С тех пор видел я много палитр, но такой красивой, как у него — никогда. Я всегда любовался ею, и сейчас моя палитра, если не по ухоженности и красоте, то, по крайней мере, по расположению красок на ней, похожа на палитру Алексея Александровича.

Большое внимание уделял он кистям. В те годы он совершенно не употреблял щетинных кистей, а пользовался только колонковыми. Предпочитал плоские колонки небольших и средних размеров. Особенно любил писать уже отработанными немного скошенными кистями, используя их в самых ответственных местах. После работы тщательно мыл их и заворачивал в бумажки, чтобы сохранить их форму. Мне это умение пользоваться кистью и ухаживать за ней в начале прививалось с трудом.

Однажды, глядя на мою растопыренную щетину, Алексей Александрович не выдержал: » Игорище, так он в шутку любил называть меня,- ну как ты можешь писать такими кистями? Я бы твоими кистями не смог написать ровным счетом ничего… Конечно, добавил он улыбаясь, ты не подумай, что дело только в кистях и, что если тебе дать мои кисти, то ты начнешь писать также как я…» Я, конечно, понимал, что дело тут не в одних кистях. Еще в одной из первых наших поездок научил он меня вытирать кисти небольшими нарезанными газетными бумажками-«перышками», как он их называл, и с тех пор я не могу видеть, как многие, даже хорошие живописцы, вытирают их тряпкой, после чего все черенки кистей и все руки оказываются вымазанными фузой. Все эти, казалось бы, мелочи говорили о большой профессиональной культуре настоящего мастера.

Писать Алексей Александрович начинал сразу без предварительного рисунка, легко цветом намечая планы и отдельные детали пейзажа. Постепенно набирал силу цвета и тона,ни в коем случае не забивая краской всего холста. Оттого его холсты так воздушны, вибрирующее живописное пространство кажется живым. Мелкие и крупные пересекающиеся мазки легко и свободно лепят окружающее пространство, с любовью подчеркивая то освещенное деревце, то закатное облачко, то яркое пятно фигурки в пейзаже.

В его пейзажах как бы сливаются традиции реалистической школы русских художников — Левитана, Поленова, Коровина, С. Герасимова с завоеваниями импрессионизма, богатством его световоздушной красочной среды. Импрессионистов очень любил и часто упоминал их работы — Моне, Писсаро, Сислея.

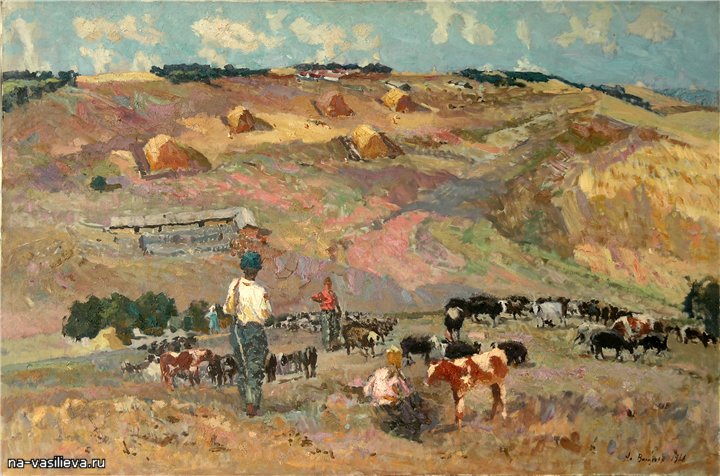

На молдавских склонах. 1965г.

Прошли годы, прежде чем я стал понимать, что именно в этот период, в 50-ые годы, окончательно расцвел его талант художника — пейзажиста и сложился тот неповторимый стиль, который всегда отличает его произведения. Приятно сознавать, что именно на моих глазах, моим учителем создавались самые красивые, самые проникновенные пейзажи Молдавии.

Вспоминая Алексея Александровича как учителя — педагога, могу сказать, что он обладал огромным педагогическим умением, тактом и терпением. В его замечаниях не было мелочной назидательности, они носили характер живого рассказа и, в то же время, были удивительно целенаправлены. Каждый раз он увлекательно говорил только о чем-нибудь одном: о композиции пейзажа, колорите или рисунке, причем высказавшись, больше к этой теме не возвращался. Никогда не брал кисти и не поправлял моих работ. О своей работе говорил очень редко, обращаясь только к мастерам или к окружающей натуре.

Теперь, будучи сам педагогом, понимаю, как трудно иногда избежать соблазна показать что-либо на работе ученика. Гораздо сложнее возбудить в нем желание непременно добиться этого самому, а именно это и дает уверенность в своих силах, позволяет расти.

Большое внимание он уделял передаче индивидуальных особенностей предметов, подчеркивая неповторимость каждого ствола, каждой кроны цвета листвы разных деревьев.

Но главное, чему он научил меня, это умение вести, углублять, совершенствовать работу, по крупице накапливая в ней живые куски. В течение нескольких часов сеанса, несмотря на естественные перемены в освещении, он продолжал работать, отбирая самые постоянные, устойчивые признаки и свойства предметов. Он не просто вписывал отдельные куски пейзажа, а день за днем находил и подчеркивал самое интересное, самое характерное и в цвете, и в характере освещения, выявляющего форму. В ходе многодневной работы на холсте создавалось впечатление обобщенного состояния природы: дня, вечера, сумерек.

Особенно интенсивно он работал в ясные дни с хорошей видимостью, когда исчезало знойное марево, обесцвечивающее краски пейзажа, и в дни, когда появлялись облака. Перебегающие от дальнего до переднего плана, интенсивные и легкие тени создавали дополнительные цветовые акценты, делали пейзаж живым. День ото дня работа над холстом продвигалась в направлении углубления, обобщения, отбора самого интересного и существенного. По существу это было создание с натуры пейзажного этюда- картины. Именно поэтому такие небольшие по размерам вещи, как «Долина Днестра», 1951 г., «Куприянoвский лес», 1953 г., «Кодры в районе Калараша», 1957 г. и другие смотрятся строго продуманными и скомпанованными картинами, хотя, по существу, это холсты полностью написанные с натуры.

Не уважал он пейзажистов слепо привязанных к натуре, безуспешно пытающихся угнаться за ее изменчивым обликом. «Нет, нет все изменилось, я больше писать не буду»,- шутливо изображал он одного из своих пожилых коллег, отказавшегося продолжать работу на следующий день, хотя погода по существу не изменилась.» Каждый сеанс у такого «мастера», -говорил он — просто очередной этюд на одном и том же холсте…».

Художник не дремал в нем никогда. На этюдах или в городе, проходя по улице или беседуя с кем-либо, где бы он ни был, он наблюдал и восхищался красотой. «Ух, Игорище, какое облачко, как горит!»,- прищелкивая языком, прищуривался и с удовольствием жестом руки как бы наносил мазок невидимой кистью. Только потом, гораздо позже, оценил я все то, что, казалось бы, незаметно впитал в себя за годы совместной работы с ним. Первым серьезным испытанием стала моя самостоятельная поездка на этюды в Карпаты.

1954-1956 гг. Яремча. Игорь с этюдником в Карпатах. (Крайние слева — его родители).

С замиранием сердца принес я свои работы на суд Алексею Александровичу.

Долго и внимательно вглядывался он в мои небольшие по размерам этюды.

«Какие красивые места, Игорище! — и я без всяких лишних слов понял, что испытание выдержал. К тому времени я, увлекшись химией, поступил на химический факультет Кишиневского университета, но каждую свободную минуту отдавал рисованию и каждое лето выезжал на этюды в Карпаты. С 4-го курса с помощью Алексея Александровича начал совмещать занятия в университете с занятиями в художественном училище. Алексей Александрович верил в меня, верил, что живопись станет для меня главным в жизни. «Кем быть?.. Химиком или художником? Конечно художником!» — сделал он надпись на подаренной мне книге. Окончил я училище с отличием, потом художественный институт в Минске, и началась самостоятельная творческая и педагогическая работа. На протяжении всех этих лет всеми своими радостями и горестями, творческими и семейными мы делились с семьей Алексея Александровича. Каждый мой эскиз, каждая моя творческая работа обсуждались с ним. Я увлекся портретом, тематической картиной и отошел от пейзажа, но его мнение по всем вопросам было для меня исключительно важным, это было мнение не просто хорошего художника-учителя, а близкого и дорогого мне человека, знавшего меня лучше, чем кто-либо. Моя жена, мои дети стали в этом доме такими же желанными, как и я.

Все лучшее, заложенное им в меня в то далекое время, дает свои всходы. Основательность в работе, серьезнейшее отношение к сбору и использованию материала, верность правде – все эти принципы воспитываю в себе на его примере, и в меру моих сил, стараюсь передать своим ученикам.

У Алексея Александровича научился я не приему письма, не манере, а главному беззаветной его любви к реалистическому искусству, широте его понимания искусства, постоянному стремлению наращивать, совершенствовать, свое мастерство.

В последние годы он часто советовался со мной, показывал в мастерской свои работы. Я ощущал глубокое уважение, с которым он прислушивался к моему мнению, но для меня он оставался прежним, все тем же учителем, как и много лет назад. Поэтому меня ошеломила надпись, сделанная им на каталоге своей последней при жизни выставки: «Дорогому Игорю, моему бывшему ученику и …кто его знает, может быть будущему учителю… Вчера ученик, сегодня — коллега, завтра – учитель,таков непреложный закон жизни и истории…»

Как это по-человечески мудро! Так написать мог только большой Человек и большой художник. Все его отношение ко мне выразят его же слова: «… Я верю в тебя, Игорь! В твои силы и в твои способности. Желаю тебе творческого счастья. Обнимаю».

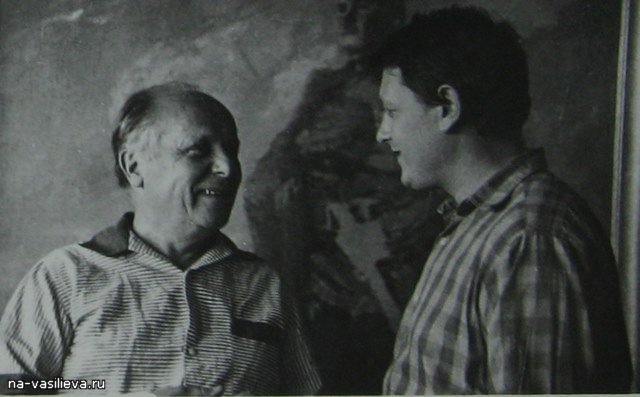

Учитель и ученик. Васильев А.А. и Григорович И.А. 1968-1973 гг.

Со своей стороны, обращаясь к нему с глубоким поклоном, хочу сказать: «Спасибо тебе за все, дорогой учитель! Постараюсь в своей жизни быть достойным твоей светлой памяти замечательного художника и бесконечно дорогого мне человека.»

10 апреля 1977 года

Ярослав Алексеевич) Где четвёртая страница?? Неужели не сохранилась?((

Благодарю за наводку. Исправил!

Какая замечательная статья! Как живо, душевно и трогательно написано! Спасибо!!!

Очень понравилось, по этой статье можно еще и учиться!

Сейчас разговаривала со свой тетей Корниенко Тамаре Сергеевне (мое имя от нее) из Воронежа, она училась вместе с Григоровичем на химфаке, вспомнила его как очень порядочного, тихого и интеллегентного студента. Но они все ощущали что химия, это не для него. Кстати, два слова о моей тете, ей 75 лет, она профессор, доктор физической химии, преподает в институте, и этот учебный год она тоже продолжит работать. Молодец!

Прекрасно, когда все так перекликается между собой.

А тетя твоя, действительно, молодец. Здоровья ей.

Спасибо