Б А Б У Ш К А.

Бабушки по отцу я не помню, а по матери помню хорошо.

Происходила она, вероятно, из какой-то другой среды, т.к. ее две комнатки в доме сына, с которым она жила, не были схожими с нашими избами. Начиная с половиков, столов с вязанными скатертями, фотографиями на стенах, старинными с боем часами и кончая лежанкой из узорной кафели — все это говорило о каком-то другом мире, на наш не похожим. Жила она на какие-то средства самостоятельно, от сына не зависела и даже дочь его, свою внучку, воспитывала при себе, как тогда говорили, паненкой.

Как бабушка попала в наш мир, не знаю, но все ее дети, внуки и правнуки ее очень любили.

Для меня было величайшим удовольствием побывать у бабушки. Я непомню, чем она привязывала к себе.

Но помню такой случай. Послала она менянасобирать малину, которая росла на их огороде.

Когда меня кто-то хотел погнать от малинника и когда я сказал, что бабушка послала, то меня оставили в покое. Я, конечно, воспользовался этим и немало ягод отправил себе в рот. Когда же явернулся с малиной к бабушке, то она велела мне сесть к столу и есть принесенную малину. Мне очень стало неловко, так, что я даже покраснел. Она спросила, почему я покраснел. Пришлось сознаться сквозь слезы, что я без ее разрешения ел малину.

— Ну, вот, хорошо, что ты так сказал. Я знала, что ты мальчик хороший. Ну, а в другой раз ты лучше спроси и тебе будет спокойней.

Я до сих пор чувствую вспыхнувшую во мне гордость за «хороший мальчик». И помню, несколько раз пользовался ее определением, когда меня называли «негодным мальчишкой», тут же отвечал: «Неправда, бабушка сказала, я хороший».

Вероятно, в отдельности каждому она говорила что-нибудь подобное иэтим или другими отношениями онапривязывала к себе.

Я несколько раз ездил за ней и привозилее к нам в баню, а потом отвозил ее и всегда я это делал с отменным удовольствием.

Правда, однажды это удовольствие превратилось в большую для меня неприятность, когда насевших в пустые сани ребят, я ухарски покатил по улицам и приехал домой на мокрой лошади. Попало мне тогда порядком.

Наш отъезд с родины был совсем подготовлен и сборы закончены, но пришлось задержаться: бабушка занедужилась и, после короткой болезни, умерла. Похороны ее также я помню очень хорошо. Это, впрочем, понятно: мне было тогда девять лет.

Похороны эти памятны еще и потому, что на похороны бабушки явилось так много народа, что вся улица была запружена. Отпевали бабушку два священника — настоятели двух церквей- было три хора — два церковных и один монастырский, женский.

В заранее заготовленном дубовом гробу, она была вся засыпана живыми цветами, и цветами же были сплошь утыканы стены лючины. Все было оченьторжественно и, как мне тогда казалось, пышно.

Слез было пролито очень много и причитаний, и возгласов, и тихих рыданий. Я и сам себе сквозь слезы сказал: я, бабушка, буду хорошим.

Смертью бабушки как бы оборвались последние связи с родиной, и мы через несколько дней расстались и с привычными людьми и со знакомыми местами, и с памятными обычаями, и с родными и знакомыми.

П Е Р Е С Е Л Е Н И Е.

Расстался я с родиной без памятных сожалений. Я уже свыкся с мыслью о выезде. Дом и семья как-то разрушились. Бытовые условия, перспективы работать с чуждым сердцу отцом не могли внушить жалости к потере обжитого места. В то же время заманчивость предстоящего переезда на пароходе, затем поездом, дальние большие города и, вероятно, множество интересных вещей звали скорее уж оторваться и уехать. Тем более, что и Вера вся горела отъездом. Она больше понимала и возненавидела нашу плохую скандальную жизнь. Мать тоже больше кляла родину, чем сожалела о ней. Дорогого оставалось для нее в Быхове — это могилы кровных в особенности бабушки, да оставались три родные сестры: Катя, Федоня и Валентина.

Путь наш лежал через Могилев, где нам надлежало сесть на пароход, и вот, однажды поутру, погрузив свой багаж на подводу и разместившись на ней, мы пустились в дальний, неведомый и загадочный путь.

Первая наша остановка была в Баркалабовском женском монастыре, в котором работала сестра мамы — тетя Валентина, выполняя обязанности казначея. Должность по монастырской иерархии высокая.

В монастыре был отслужен молебен, и мы последовали дальше.

Было удивительно, какие большие дома понастроены: каменные в два, а то и в три этажа. Было удивительно, что улицы, по которым мы проезжали, были устланы камнем, хотя езда по этим камням на телеге была не особенно приятна.

В Могилеве в это время жила моя сестра Аграфена или, как ее звали в семье, Груня. Она уже закончила акушерскую школу и находилась при ней в качестве младшей воспитательницы.

Остановились мы на школьном дворе и часть из нас ночевала на телеге, а часть — в комнате сестры. На другой день она показывала нам школу. Из этого осмотра мне запомнилось, как поразительное явление, следующее: в кабинете наглядных и подсобных предметов стояли рядами стеклянные банки, в которых были заспиртованы разные органы человека. Но я был, да и все мы были напуганы, когда увидели, стоящий в углу полный скелет человекаи для меня было поразительной смелостью Груни, пощелкивавшей нижней челюстью скелета о верхнюю. Конечно, сравнивая с тем, что пришлось мне увидеть в течение моей жизни, чудеса Могилевской школы весьма были скучны, но дело во впечатлении. В последующем такое удивление, какое я испытал в Могилеве, не повторилось.

Вообще, все наше продвижение к намеченному пункту было наполнено удивительно интересными вещами.

К вечеру мы выехали к пристани и расстались с телегой и возницей — моим двоюродным братом Иваном Андреевичем Кильчицким. Груня нас провожала.

Суета поездки, прощание проскочили как-то незаметно. И вот мы на пароходе. Внешне пароходы я видел много раз, когда, заслышав отдаленный его гудок, я и мои сверстники мчались на Днепр и в такт работе машины и писку колес, мы вертели руками и каждый по-своему чихал, такал, бухал, выделывал соответствующие движения ногами. Но то все было вне парохода, а тут мы оказались внутри его. Пахло смолой, дымом, болотом и еще какими-то многочисленными запахами неизвестного нам происхождения.

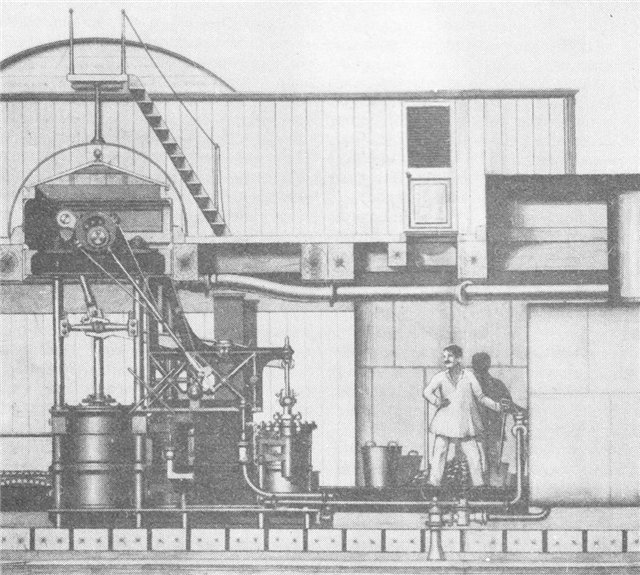

Мать, как квочка, готова была и на шагне отпускать от себя, но вконце все же разрешила нам под водительством Веры обойти пароход. Приковала мое внимание работа машины. Я никуда не пошел дальше и без конца смотрел на вертящийся вал, на движения его колен, на движение поршня, на качающиеся цилиндры… Работа машины, ее ритмичность, вздохи, шипение и внезапный рев гудка вполне совмещались с понятием, что тут не без нечистой силы. Понятным было для меня лишь, что в топку время от времени забрасывали крупные поленья, а дальше все было чудесно и непонятно, и притягательно.

Конечно, пароходик, на котором мы ехали по верхнему течению Днепра,был просто вроде двух колесного автомобиля против гигантского троллейбуса или вроде катера против океанского парохода, но мне он казался большим. Я много раз ездил на самых больших пароходах Волги, на больших океанских пароходах, всегда любовался работой машин потому, что я знал их во всех подробностях и любил это творение ума и рук человеческих. Но первая машина, которую я увидел на этом пароходике, навсегда осталась и в памяти и в чем-то еще более сильном, чем память. С этого времени машина стала для меня магнитом, который не прошел и до сих пор.

Ехали мы к брату Феде.

Он давно уже закончил железнодорожное училище, был послан помощником машиниста на маневровый паровоз. Как-то вотсутствие машиниста, управляя самостоятельно паровозом, умудрился разбить вагон с мукой и не то был изгнан с этой должности, не то сам бросил эту напряженную и вместе с тем грязную работу. Словом, в это время он служил в Саратове в Управлении рязанско-уральской железной дороги в качестве старшего чертежника.

Конечно, применительно к данному времени (1948 год) непонятно и невероятно, что чертежник мог содержать сам семью из пяти человек. Но тогда рубль — это был капитал, на который семья в пять человек могла сытно есть, иметь небольшую квартирку и не так уж плохо существовать. Во всяком случае, несравненно лучше, чем в 1948 году живут квалифицированные, с большим стажем инженеры.

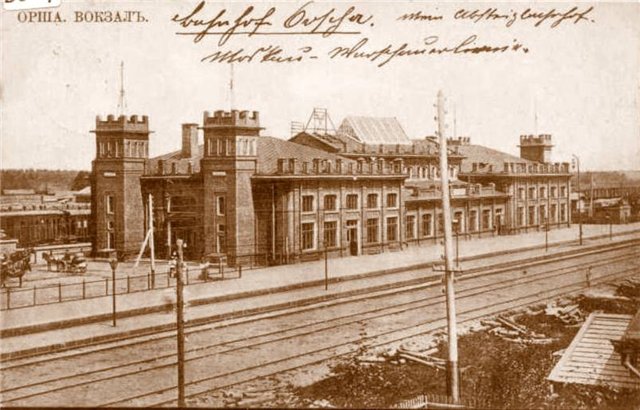

Итак, мы ехали в Саратов и в городеОрше нам предстояла пересадка на железную дорогу.

Совершенно не помню, как эта пересадка произошла, и из всего переезда от Орши до Саратова помню лишь пересадку не то в Лисках, не то еще на какой-то станции.

Ночь, плохое освещение, большая скученность людей, все с вещами куда-то бегут, другие люди обратно куда-то спешат. Мы сгрудились около своих вещей. Спать очень хотелось. Надо думать, матери этот переезд дорого стоил, но на то она и мать, чтобы все же в одно прекрасное утро мы благополучновы садились в Саратове.

Как-то получилось так, что Федя нас не встречал, но извозчики живо доставили нас к месту назначения.

С А Р А Т О В

Саратов в моей жизни явился новым миром во всех отношениях. В Саратове я познал культуру во всех ее проявлениях. Год жизни в Саратове дал мне совершенно новое познание жизни.

Ну, вот, подробней.

Начну с того, что квартира, в которой мы поселились, была оклеена красивыми обоями (тогда для меня), полы выкрашены краской и блестели. Вода бежала из крана. Эта очень скромная квартира была предметом нашего удивления.

Бесконечные улицы, сплошьуложенные булыжником и обставленные двух- и трех- этажными домами,асфальтовые тротуары, конка. То, что теперь стало диковинкой старины, тогда вызывало восторг и удивление. Нужно, однако, сказать, что я недолго ходил с разинутым ртом и научился воспринимать всякие чудеса большого приволжского университетского города. Тем не менее, вряд ли проходил хоть один день, чтобы предо мной не возникали новые и новые интересные вещи, которые знакомили с культурой, с наукой и с техникой.

Скромное городское училище, в которое меня вскоре определили, казалось мне очень большим и шикарным. Как же — три классных комнаты, кабинет пособий, учительская, гардеробная, что-то еще. Все это чистое, выкрашенное, побеленное. Парты на два человека, с ящиками и т.д. и т.д. Правда, я не очень -то отставал от саратовцев, жил, как говорится, вовсю несмотря на то, что меня ученики прозвали «литвином». Учился так же неплохо, а по окончании года получил похвальный лист. Собственно, учебный год прошел как-то незаметно. Но Саратовская жизнь осталась в моей душе очень заметной. Например, как-то нас всей школой повели в театр.

Достаточно скромный саратовский театр представился мне чудом сооружения. Яруса лож где-то высоко-высоко- то, что называется галеркой — еще выше, выше потолок, с которого спускалось что-то вроде большого церковного паникадила , сплошь усеянное электролампами. Эти лампы тоже были предметом недоумения и восхищения. После того, как свет внезапно и мгновенно угас, так что даже соседа нельзя было рассмотреть, поднялась вверх целая стена, а сцена являла собой напоенное утренним светом обширное пространство с деревьями, кустарниками, цветниками, террасой и т.п.

Я не сомневаюсь, нынешние дети не способны прочувствовать, как все это очень и очень интересно.

Я не говорю о разыгранной пьесе, я ее не помню, не знаю я хорошо или плохо исполнили свои роли актеры, но все это, весь театр в целом, вызвали во мне чувство какой-то и к кому-то благодарности за то, что там много было интересного и красивого.

Никогда потом ни один театр, вплоть до Большого московского, не возбудил во мне и сотой доли того большого, что я вынес из саратовского театра.

Желая пристрастить меня к чтению,Федя повел меня для записи в библиотеку. Я знаком с библиотекой имениЛенина в Москве, но она не произвела на меня и сотой доли того впечатления, которое я вынес от первого посещения саратовскй общественной библиотеки.

Это огромное скопление книг, установленных на многочисленных полках, многочисленных этажерках, прямо-таки давило своей огромностью. Я увлекся чтением, часто посещая библиотеку, я всегда чувствовал гордость своей связью с таким мудрым учреждением. Эта саратовская библиотека навек подружила меня с книгой. Спасибо ей и тем людям, которые трудились в ней для просвещения народа.

Не помню, какими путями и с кем я однажды попал в музей. Я просто растерялся, увидев там много всевозможнейших вещей, начиная от заспиртованного уродца-младенца и кончая большим раскрытым под потолком японским зонтом. Я потом несколько раз ходил в этот музей , чтобы еще разувидеть много чудесного из древнего мира по линии техники, астрономии, оптики и т.д. Мне нравится торжественность музеев, скажем, московских,- исторического, художественного и других.

Саратовский музей как раз такой торжественности не создавал, он был как-то проще, как-то интимнее, уютней. Так мне казалось в 1893 году, когда мне шел десятый год.Саратовский музей вложил в меня понятие,что мир очень велик, очень разносторонен, очень долговечен, очень интересен, ночто человек в нем только мошка. Такое же понятие у меняосталось и до сих пор с той разницей ,что эта мошка обладает чудесным свойством мыслить, анализировать, синтезироватьи, пользуясь законами природы, глубоко проникать в ее тайны.

Саратов познакомил меня с воздухоплаванием , когда однажды из Очкиного сада поднялся в воздух аэростат с воздухоплавателем, который на расстоянии от земли метров триста отделился от шара на раскрывшемся парашюте и благополучно приземлился, будучи отнесен ветром за Волгу. Сейчас это дело обычное , и москвичи любуются целым дождем цветных парашютов, на которых спускаются сотни спортсменов , отделяясь от самолетов. Мы теперь знаем, что целые воинские подразделения в минувшую войну забрасывались таким путем в тылы врага. Но полвека назад, в девяностых годах прошлого столетия, такие взлеты были редкостными, опасными экспериментами и в то же время будили многие мысли.

Нечего и говорить, что мы, ребята, отдали должное этому делу и немало из нас покалечилось, спрыгивая с простынями с деревьев и крыш. Больше всего досталось кошкам, этим невольным аэронавтам. Лично я умудрился спустить с колокольни кошку,привязанную к куску ветоши, и, наверное, она здорово ушиблась, так как падала очень быстро.

Хочу еще рассказать об одном случае, которым меня подарил Саратов. Управление железной дороги, в котором работал брат Федя, устроило новогоднюю елку, на которую попали и мы с Сережей и Верой. Не говоря уже о том, что красота разукрашенной и увешанной всякими игрушками елки, блестевшей разноцветными лампочками, была поразительной, что игра около нее была очень занятной, что выуживание из-за ширмы подарков представлялось тоже замечательной штукой, меня больше всего удивил проекционный фонарь и, так называемые, туманные картинки, особенно движущаяся смена цветных рисунков. Конечно, мне было рассказано и я понял незамысловатость этого «волшебного» фонаря, но я помню этот случай, как выдающийся в моей жизни. Понятно, такие из ряда выходящие случаи текущей школьной, семейной и уличной жизни не мешали. Школьная жизнь была примечательна лишь тем, что я сдал испытания на, как теперь говорят, отлично и получил похвальный лист.

Заметные случаи семейной жизни в Саратове были горькими и были они следствием уличной жизни.

В Саратове впервые я познакомился с кулачными драками «стенка на стенку». Это дело было в моем духе. Понятно, что поэтому я нередко являлся домой с разбитой физиономией или с порванной одеждой. Понятно, что за это мне попадало как следует. Был и такой случай. Шел я из училища домой, а в руке у меня оказался кусок мела и вот, по пути моего следования, на заборах, воротах, парадных дверях, а то и просто на стенах возникало написанное мелом слово «Буслов». Буслов, буслов, буслов, буслов — можете себе представить, что через некоторое время, шедший по той же дороге мой очень щепетильный братец Федя должен был читать свою фамилию на ставнях, заборах, дверях и т.д. Помню, отодрал он меня по первое число, а мать дала большую мокрую тряпку и под присмотром Веры я должен был затереть все следы своих попыток на популярность.

Продолжение следует