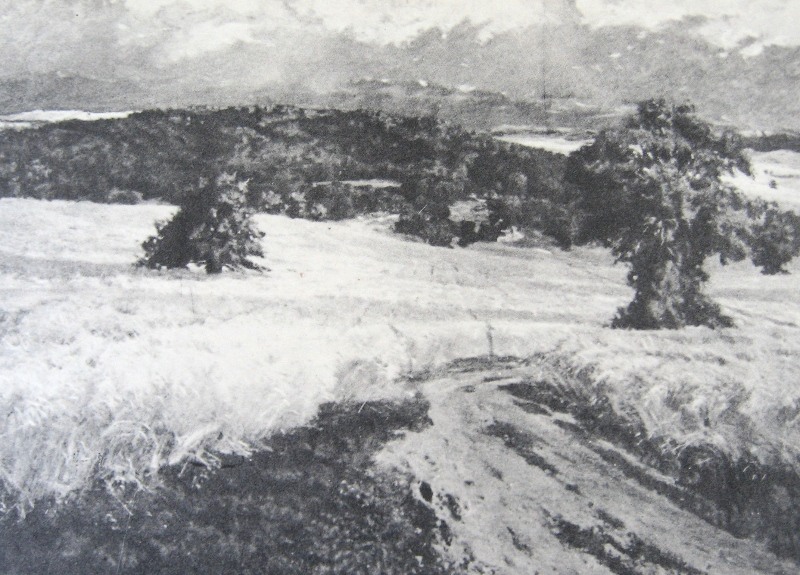

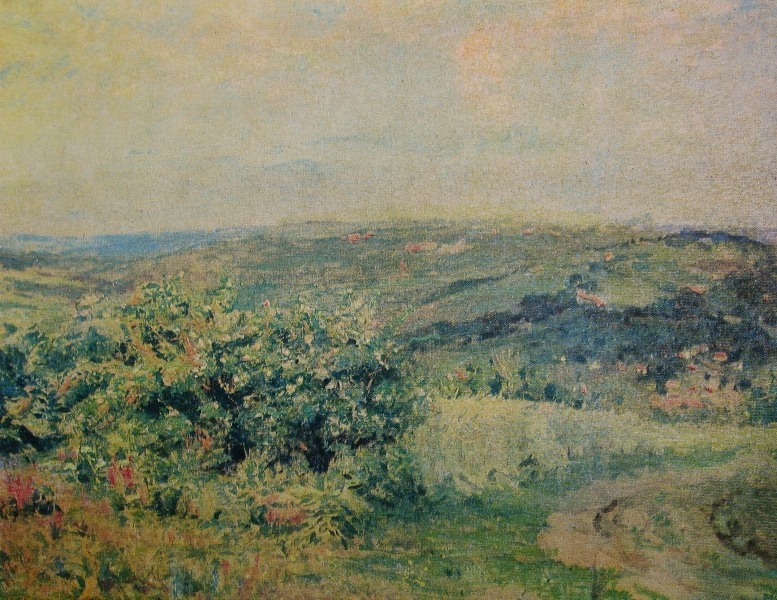

Алексей Александрович много писал осень, он любил «пышное природы увяданье». И в каждом пейзаже звучала по-разному настроенная душа художника.

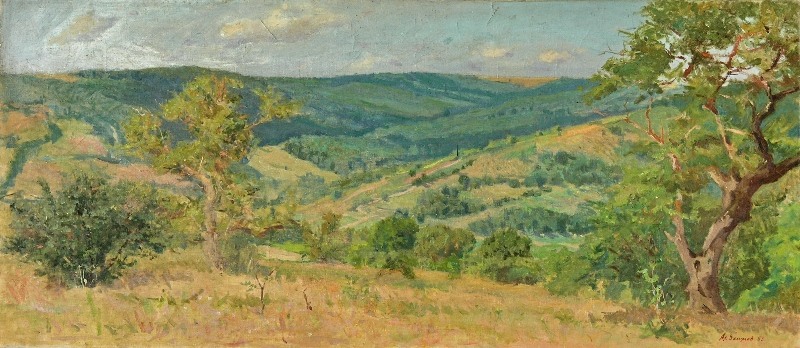

Если в «Осени в Молдавии» прочитывается сложное настроение тихой грусти, а в «Кодрах» — безмятежного покоя, то в «Красках осенней природы» — радость общения с ее буйной красотой.

В пейзаже «пойман» тот кратковременный момент перед сумерками, когда осенняя зелень и удобно устроившееся в ней село вспыхнули в ярких лучах заходящего солнца. Червонное золото колорита, стремительный мазок придают картине необычайно достоверную звонкость. В вечернем уюте села чудится мычание приближающегося стада и перченые запахи приготовляемой к ужину пищи.

Алексей Александрович выступил против того, чтобы в понимание идейности пейзажа «вкладывалось не очень правильное требование показывать сельхоз или другую технику на полях, реках и дорогах». Так как в пейзаже все зависит от толкования его содержания , «художник должен проявить не только способность оформить это содержание, но и силу мысли, чтобы его постичь». /Н.Пуссен. О некоторых видах искусства большого стиля. О предмете изображения , замысле и стиле. — В кн.: «Историк эстетики. Памятник мировой эстетической мысли».М., «Искусство»,1964,т.11,стр.232/. Он считал ,что в развитии идейного и сюжетного мотива в пейзажной живописи должна звучать «тема о преобразованиях обновленной и обогащенной природы». Именно поэтому камерно звучащие пейзажи 40-х годов уступают в его творчестве место произведениям , в которых композиция, колорит, чувство красоты природы, задушевность настроений все вместе звучит в едином ритме «оркестровых сочинений» о плодородии, многообразии и красоте любимой Родины.

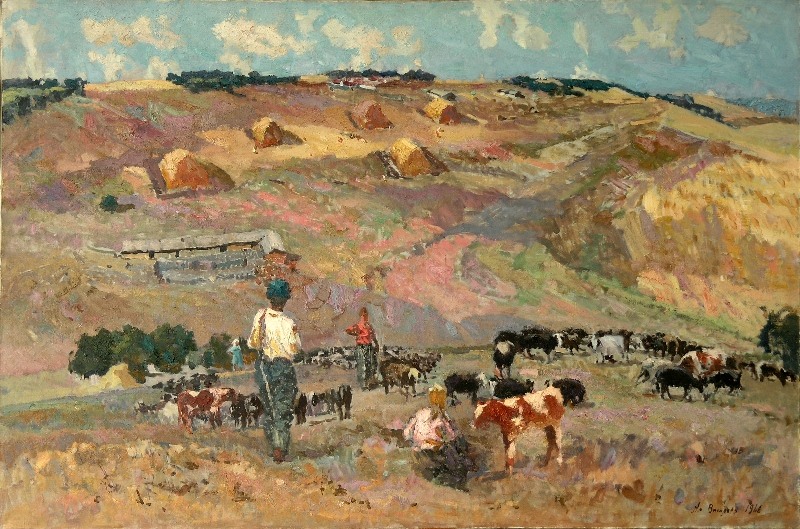

В поездках по Молдавии у отца зародилась мысль о картине «Зарастают военные тропы». Ей предшествовало создание картины «Рыбницкая трагедия», сюжетом для которой послужил исторический факт кровавой расправы, учиненной фашистами над пленными партизанами, подпольщиками и офицерами Советской Армии. Сюжет полотна «Зарастают военныетропы» прост . На холме, залитом вечерним светом, расположилось мирное колхозное стадо, рядом беседуют пастушки — ребятишки. Голубые дали с мелькнувшей речушкой и высокое спокойное небо создают настроение обычного душистого летнего вечера. Разрушенный дот, раскиданные камни, воронка, наполненная водой , — напоминают о прошедших тут событиях. «Глубокой мыслью, вдохновением пронизано это оптимистическое произведение. Торжеству жизни, миру и счастью принадлежит будущее», / «Советская культура,1957, 17 августа./ — писали критики об этой картине.

Натурные этюды Алексей Александрович сделал в районе Вадул-луй-Вод и потом в эскизах искал композиционную завязку. В одном из вариантов он пробовал горизонтальный формат, изображал дот, около которого стоял солдат и рассказывал своей подруге о событиях войны. Отец очень быстро отказался от этого замысла, посчитав, что «мысль, идея, сведенные до рядового и единственного факта, — теряют силу и значение идейного произведения».

В окончательном варианте, отталкиваясь от натуры, он добился выразительности композиции тем, что слегка приподнял бугор, усилив этим центр картины. Цельности образа способствовали верность и красота колорита. К.Д.Роднин писал о том, что образное звучание картины «основано на решении сложной задачи живописи убедительной передаче состояния природы средствами тона и цвета, организуемыми художником в колористическом звучании, раскрывающем зримо красоту мирного труда и выявляющем его искреннее стремление к утверждению мира, к борьбе с силами, развязывающими новую войну»./К.Д.Роднин. Рукопись./

Важную роль в раскрытии замысла картины играет пейзаж — именно он и создает образ родного края, на земле которого пролилась кровь героев.

В альбомах 50-х годов наряду со ставшимиуже традиционными перерисовками с работ великих мастеров появляется множество рисунков с разных типажей. С тонкой наблюдательностью художник подмечает черты их характеров. В это время сделан рисунок с внука Айвазовского — морского капитана, строгого сурового старика.

Он рисует веселую кудрявую студентку Женю Панфилову и сосредоточенно играющего в шахматы заслуженного учителя В.К. Ветра. Оживленное красивое лицо ГерояСоветского Союза Н.Д.Шарова говорит о характере волевом и смелом.

В живописи Алексей Александрович оставил очень немного портретных образов. Однако, судя по рисункам, этот жанр был близок отцу.

В статьях, выступлениях, дневниковых записях тех лет ощущается его постоянная ответственность перед молдавским искусством.

Вся творческая жизнь Алексея Александровича была связана с большими обязанностями и серьезной общественной работой. В 1956 году отец вступает в члены КПСС и вскоре после этого становится секретарем партийной организации Союза художников Молдавии. Его избирают членом горкома КП Молдавии, председателем Союза художников Молдавии. Он с удовлетворением отмечал,что теперь «…молдавское изобразительное искусство развивается как национальное искусство…» Писал об облике города, о народном и детском творчестве, о своих ровесниках М. Гамбурде, и И.Титове, \- А.Васильев. И.Ф. Титов. М., « Советский художник»,1955./ и о молодых тогда художниках Л. Григорашенко, М. Петрике, И. Богдеско и других.

Алексей Александрович желал самым талантливым из них войти «… в молдавское изобразительное искусство через парадную дверь, широко открытую для трудолюбивой , одаренной молодежи, отдающей свой труд,свое дарование народу». /А.Васильев. Труд и дарование народу. -«Советская Молдавия»,1957,18 июля./

На творчество Алексея Александровича, безусловно, имело воздействие искусство любимых художников, у которых он постоянно учился. Однако это влияние в каких-то конкретных работах проявилось оченьнезначительно. Оно носило скорее общий характер. «Мы не можем игнорировать стремление каждого художника, — записал Алексей Александрович, — к поискам своих собственных средств выражения, своего строя художественных образов, своего глубокого индивидуального почерка. Забота о личном своеобразии останется всегда живой и вечной задачей, известной всем мастерам».

Алексей Александрович , как уже говорилось, очень любил пейзажи А. Иванова, И. Левитана, К. Коровина, В. Серова, С. Герасимова, А. Пластова. Он высоко ценил Э.Делакруа. Его «Дневник» был настольной книгой отца. А репродукция с картины «Арабские лошади, дерущиеся на конюшне» постоянно висела в мастерской. Его привлекали возвышенные пейзажи Н. Пуссена, особенно «Пейзаж с Полифемом». В 60-х годах Алексей Александрович пишет об А. Матиссе: «Меня потянуло к нему. Он умеет лучше других петь на языке красок. Они у него музыкальны, чисты и гармоничны. Он не терпит… сложных красочных соединений. Они спектрально ярки и вместе с тем великолепно оркестрованы». И так же восторженно он пишет о П. Гогене : «Он поэтичнее натуры и вместе с тем его не существовало бы без нее. Он взял у нее больше, чем она имела, ибо он прибавил к ней себя».

Нельзя не согласиться с мнением К.Д. Роднина, который писал о творческой манере отца, что она «…основана на свободной импрессионистической передаче форм и планов, позволяющей полнее использовать колористические возможности живописи. Сложная шкала цветовых отношений в них приведена к тоновому единству, помогающему передаче световой и воздушной среды». /К.Роднин. А.А.Васильев. -Каталог, Кишинев, «Тимпул», 1972./

Алексей Александрович действительно изучал некоторые приемы импрессионистов, но при этом все свои работы создавал , оставаясь верным принципам реализма, утверждая, что «никакие творческиеи формально — художнические проблемы не способны вдохновить искусство, порывающее связи с действительностью, с бурлящим миром живых связей с жизнью, с идеями и идеалами своего времени, своей среды, своего общества и народа». Но, писал он, «искусство всегда опиралось на множественность традиций, на безусловную преемственность». И далее продолжал «…большие художественные традиции живы в наше время не потому, что они лучшие заветы творческого гения минувших веков — бесмертны. И бессмертие их в вечной красоте жизни, в достоинстве и духовной силе человека».

Опираясь на произведения любимых мастеров, он писал картины на основе своего лирического ощущения природы. И главным в них было не чувство цвета, а умение любоваться жизнью . Примером такого отношения к работе может служить одно из поэтических полотен отца «Утро Молдавии. Детство».

Мысль о картине родилась как-то невзначай. Перед домиком — мастерской художника — заботливая Татьяна Анатольевна каждую весну высаживала мальвы, любимые цветы всей семьи, а перед палисадником был низкий забор, на котором собирались дворовые ребятишки в ожидании, когда Алексей Александрович разрешит «пообщаться» со зверушками, спасенными отцом от лесных бедствий во время поездок на этюды. Унего в разное время находили прибежище грустный еженок, хромой ворон, мрачный филин Ваду и другая живность.

Подходя к своей мастерской, отец любовался красивым зрелищем заросли глазастых мальв — черных, красных, белых, желтых — и босоногие ребятишки. Алексей Александрович часто писал этюды с этой детворы. Так был написан портрет«Ляна».

Живописность наблюдаемой сценки послужила лишь поводом для передачи оптимистического ощущения радости за счастливое детство ребят.

В позирующих девчушках отец стремился передать деревенскую простоту.

Картину «Утро Молдавии. Детство» Алексей Александрович писал легко, быстро и с удовольствием. Идея картины обогащена и звучностью цвета, богатой его игрой.

Зритель понимает , что девчонки сидят на плетне у околицы колхозной усадьбы. Дальше за околицей — молдавский пейзаж: холмистый, с раскинувшимися ореховыми деревьями, с хлебным полем. Несмотря на то, что пейзаж написан довольно подробно, по краскам он полностью подчиняется залитому солнцем первому плану, выдержанному в мерцающем разнообразно зеленом колорите, который контрастирует с цветом одежд детей. При этом голубое и розовое платье, желтая косынка, белая кофточка в тени и свету убедительно и верно вплетаются в общую гармонию картины, дополняя по цвету друг друга богатыми рефлексами. Ритм высоких ярких мальв оживляет простоту пейзажа и своими вертикалями объединяет горизонтали планов.

Вэтой картине особенно проявляется своеобразие индивидуального почеркаотца , которое неоднократно отмечали искусствоведы, называя «…особой манерой наложения на холст мазков: легких , непринужденных, как бы полупрозрачных…», / Л. Ильяшенко. Итог большого пути. — «Советская Молдавия», 1972, 24 ноября./. Благодаря им поверхность картины приобретает воздушную вибрирующую игру цвета. Короткий эмоциональный мазок возник из выработанной системы терпеливого «подкрадывания» к нужному цвету, который постепенно усложнялся и обогащался. При работе над цветом краска на палитре не перемешивалась до однородной фузы, в смеси всегда оставлялась «игра» красок — компонентов. Все это вместе было подсказано цветовой мелодичностью мироощущения и «помогало полнее использовать колористические возможности живописи». Алексей Александрович говорил об этом так: «Прежде всего идея произведения, его сюжет, психологизм характеров, красота пейзажа и т .д., но есть еще одна сторона, которая увеличивает это наслаждение (картиной) — это язык пластики, язык поверхности,фактуры, лепка…, богатство изобразительного языка…».

Он был очень требователен к живописной поверхности картины. Каждую фазу работы над ней , в удачных местах, сохранял. Таким образом, в картине всегда присутствовал жидкий подмалевок из-под которого просвечивало зерно тонированного холста, что и давало ощущение прозрачности живописи. Нагружался холст только в важных световых местах. «Нельзя писать всю картину одинаково, -замечал отец в дневнике .- Она должна иметь наиболее важные части (куски) видейном, композиционном или колористическом отношении, которые надо долго писать, создавать фактурную поверхность и быстро потом (именно потом) заканчивать, когда долгая работа (с частым снятием краски мастехином) создает вибрирующую связь и цветоносную поверхность». «Надо где-то , когда лепишь форму предмета , — продолжал он, — смазать второстепенные места и вдруг ударом кисти, широким мазком, как молнией… завершить лепку». Дав картине просохнуть, отец покрывал ее тонким слоем лессировки, которую сбивал тряпкой с густых мазков, после чего живопись приобретала как он говорил, — «вкусную» фактуру.

Он любил хорошие рамы, добротные широкие подрамники и придирчиво выбирал кисти для разных стадий работы. Большое значение придавал краскам, маслам и особенно палитре, о которой И.Григорович пишет: «…она была у него очень красивой…- темной, краски на ней располагались в порядке спектра… Это постоянное изменение гаммы делало ее похожей на радугу из красок. Она всегда была ухожена, рабочее пространство вычищено до блеска .. Место каждой краски было постоянным. Постепенное напластование делало всю красочную полосу возвышающимся рельефом над сверкающим, как озерцо, местом для смешивания красок. Старые гнезда, просвечивающие сквозь отполированную временем поверхность, создавали ощущение драгоценного камня. С тех пор видел я много палитр, но такой красивой ,как у него, — никогда».

Алексей Александрович всегда «настраивал» палитру в зависимости от колорита будущей работы, что заставляло искать новые цветовые гармонии и предохраняло от штампов.

Если в 50-е годы большинство пейзажей создавалось непосредственно на натуре, то в 60-е годы таковым был только — «Вечер в Леушенах»- «На Молдавских склонах», «Старый и новый Кишинев».Отец пользовался и другим методом, когда типичное создавалось на основании знания натуры и большого этюдного материала: «Утро Молдавии. Детство», «Молдавия. Вечер», «Кодры» (1962), «Сказ о Молдавии».

«Человек и труд, человек и природа — вот тема, которая волнует меня ,- писал Алексей Александрович. — Вся жизнь и трудовая деятельность колхозников протекает в общении с землей. Это он преображает , украшает ее, заставляет ее служить народу. И мне, художнику-пейзажисту, очень хочется найти поэтический образ человека наших дней и преображенной им природы». /А.Васильев. Наши творческие планы.- «Советская Молдавия»,1962, 19 января /

«Сказ о Молдавии» по композиции перекликается с «Кодрами», написанными в 1958 г. Общее у них дерево и дорога, виноградник и холм. Но в«Кодрах» красота склонов найдена в широком панорамном решении, а в «Сказе» в Маленьком уголке Молдавии, кажется сконцентрирована вся ее своеобразная прелесть. К вершине холма, одетой в шапку осенних кодр, устремлены ряды садов, виноградники и дорога. Средний и задний план ярко освещены вечерним светом, что обогащает бушующую золотую симфонию осени. Разной силы «удары молнии» заставляют вспыхнуть красным огнем верхушку дерева и живописную пестроту женских одежд.

В изображении колхозниц, собирающих виноград, нет ничего от напряжения позирующих. Они непринужденно существуют, обогащая сложный пейзажный ритм. Отец, на мой взгляд, с завидной легкостью распоряжается на холсте направлениями холмов, перспективным удалением разноплановой зелени, цветовыми акцентами — находя всему разнообразие и точное композиционное место.

Картина «Сказ о Молдавии» была приобретена Государственной Третьяковской галереей .

Работая много с натуры, наблюдая заявлениями природы, Алексей Александрович не допускал субъективизма в отображении виденного. И передавая живое дыхание природы, постоянно восхищаясь ее непререкаемой красотой, он был чужд стилизаторству.

В 60-х годах так же как и прежде ,Алексей Александрович стремился «к поискам своих собственных средств выражения, своего строя художественных образов, своего глубоко индивидуального почерка». Но теперь он проявляет большой интерес к звучности цвета, способствующей выражению праздничности настроений — это присуще «Утру Молдавии», «Вечеру в Леушенах», «Сказу оМолдавии». И это новое устремление получит развитие в дальнейшем в дальнейшем творчестве отца.

Образность пейзажей Алексея Александровича высоко ценят коллеги по искусству. Так, народный художник Эстонской ССР Э. Эйнманн пишет о том, что родную природу А.А. Васильев показывает «с большим настроением, вкладывая в нее глубокое содержание». /Э. Эйнманн. Большое спасибо. -«Советская Молдавия». 1963, 5 июня./ А народный художник СССР Д. Налбандян говорит, что А.А. Васильев раскрывает «…в своих поэтических пейзажах и жанровых картинах …красоту природы в различные времена года. Это мы видим в его интересных по живописи картинах «Утро Молдавии», «Кодры», «Лето» , «Молдавская осень», «Ранняя весна»…/ Д. Налбандян. На творческом подъеме . — «Советская Молдавия»,1960 , 4 июня./

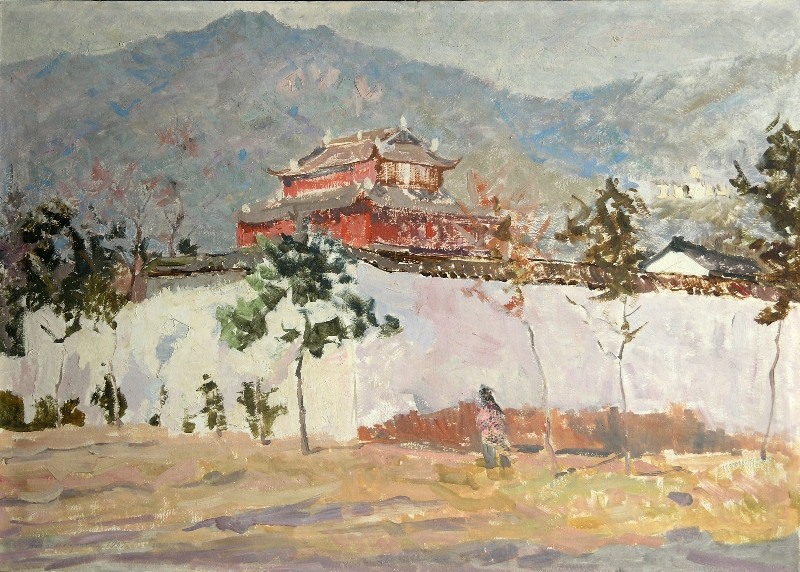

В 1959 — 1960 годы Алексей Александрович вместе с московским художником В.К. Нечитайло был в творческой командировке в КНР.

В 1963 году была организована выставка «60 дней в Китае». На ней Алексей Александрович представил 72 работы. К.Д. Роднин писал в каталоге: «Пейзажи, созданные во время поездки в КНР, являются значительной работой А.А. Васильева, свидетельствующей о его творческом росте. Зрелое восприятие жизни художником, свободно и уверенно изображающим виденное, в каждом из них несет, наряду с познавательным интересом, подлинно художественное начало». /К.Д.Роднин. Каталог.Кишинев,1963./

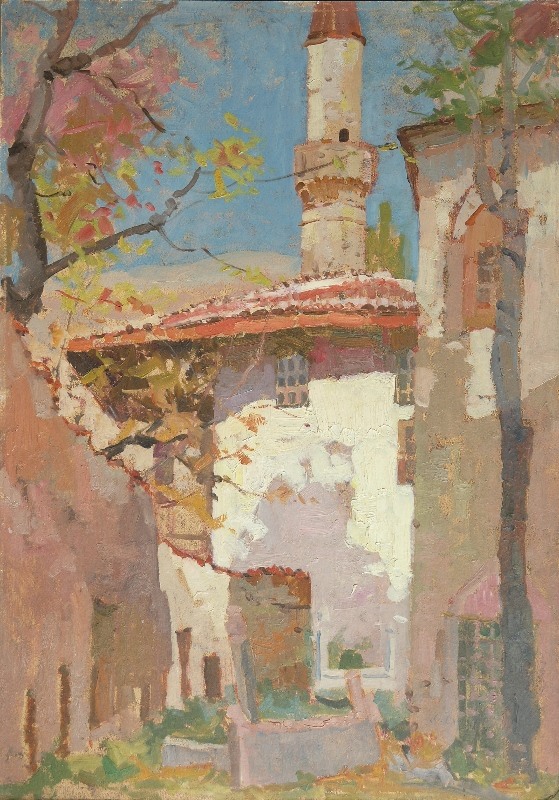

Алексей Александрович в 1963 году отправляется в творческую командировку в Крым. Там он работает много и плодотворно. Скалы, яркая зелень, пятна цветущих кустов, многоликое море, кривые улочки Гурзуфа, крепость Судака, Бахчисарай, то есть все своеобразие крымского пейзажа способствовало успешному нахождению новых образов и цветовых характеристик природы.

Менее чем за год отец подготовил к выставке 150 пейзажей, о которых К.Д. Роднин отзывался так : «Работы, строгие по композиции и отбору деталей, привлекают свежестью. Колорит их решительно отличается от колорита ранее созданных произведений. Крымским пейзажам свойственны совершенно новые в творчестве художника черты мягкости и гармонии. Все это свидетельствует о мастерстве А.Васильева». /К.Д. Роднин. С кистью по Крыму .- «Советская Молдавия»,1964, 9 февраля./

Пейзажи, «строгие по композиции и отбору деталей» — «В Гурзуфе», «Судак», «Генуэзская крепость в Судаке» и особенно «Бахчисарай. Дворец хана Гирея». Алексей Александрович находил очень удачной последнюю работу. Разновысокая архитектура придает ее композиции ритмичность. На фоне звонкого голубого неба ярко вспыхивает охристо-розовый дворец.

«Дворец хана Гирея» /«Дворецхана Гирея» — принадлежит Государственному художественному музею МССР./ написан отцом за три сеанса, но этюдом не назовешь—эта вещь отличается музейной завершенностью !

Пейзажам «Гурзуф. Облачный лень», «Весна в Гурзуфе», «Розовый лес вГурзуфе» свойственны мягкость и плотность цвета.

На выставке среди картин немалое место отведено и этюду. АлексейАлександрович писал этюды очень азартно, во всех своих поездках , в том числе и зарубежных .Он много и рисовал — молдавские пейзажи ивеличайшие памятники архитектуры: египетские пирамиды, Собор Парижскойбогоматери, китайские пагоды, причалы и порты больших городов. Рисовал илюдей ,занятых своими делами, в специфической обстановке ихарактерных одеждах. Но и дома он продолжает постоянно рисовать.

В 60-70 годах отец почти не копирует. Некоторые приемы рисунка этого периода созвучны его живописной манере: плотный вибрирующий штрих в тени и многообразие серых тонов, свитых из серебра легких линий в освещенных частях. «Почти всегда, — писал Алексей Александрович, — графические работы живописцев отличаются от работ собственно графиков своим повышенным стремлением к живописной лепке формы». /А.Васильев. Талантливые мастера графики. «Советская Молдавия»,1958, 28 августа./

В 1960 году мы переехали в новую квартиру. Традиции нашего всегда открытого многолюдного дома — были сохранены. Но особенно папа радовался приездам друзей, с которыми его связывала молодость. Это были уже известные художники и искусствоведы.

Теперь Алексей Александрович часто зимой работал дома.

В один из дней рождения нашего папы брат Ярослав — инженер-физик, закончивший к этому времени Московский энергетический институт, подарил собранный им телевизор с большим экраном. Отец нервничал : «Все вечера мы теряем у этой коробки, надо что-то придумывать». И он действительно придумал. Теперь каждый вечер перед интересной передачей он готовил папку, тщательно отточенные карандаши и, не спеша, рисовал понравившийся типаж, а то и целые композиции наполовину с экрана, наполовину импровизируя. Рисунки получались очень живыми, мастерскими. «Вот теперь телевизор оправдывает себя», — радовался отец возможности поупражняться в рисунке.

Несмотря на большую занятость, Алексей Александрович много времени уделяет изучению философии и искусствоведческой литературы. Он записывает в своем дневнике: «Постоянная учеба — это постоянный поиск ответов на проклятые вопросы, которые столь изобретательно ставит жизнь… Слава тому, кто ответы находит в самых мучительных поисках».

В 1960 году издательство «Карта Молдовеняскэ» выпускает альбом репродукций с краткими биографическими справками о художниках республики -«Изобразительное искусство Молдавской ССР», составителем которого был А.А. Васильев. Он также был составителем сборника «Пушкинские места в Кишиневе», выпущенного темже издательством в 1966 году, написал вступительную статью к альбому «Рисуют дети»(Картя Молдовеняскэ», 1962 г.).

Он пишет о творчестве известных молдавских художников — К. Кобизевой, А.Шубина и К. Лодзейского, печатает обзорные статьи о художественных выставках, организуемых в Кишиневе.

Алексей Александрович, как говорилось выше, был занят и большой общественной работой. Он дважды избирался членом горкома КПМ и райкома, состоял членом комитета по Государственным премиям Молдавии, был членом правления республиканского общества «Знание», входил в общественный художественный совет города, избирался делегатом XII и XIII съездов Компартии Молдавии. Общественная работа занимала у него много времени, но «без этих «нагрузок», — писал он,- моя жизнь лишилась бы чего-то большого, важного. Общественно полезное дело для нас, советских людей , — это попросту осмысленное, разумное общественное существование». /А.А.Васильев. Что значит быть современным ? -«Советская культура»,1959, 1 января./

Окончание следует.